歯科と基礎疾患(持病)の関係とは?

歯の治療と持病の治療は何の関係があるの?

「近ごろの歯医者さんの問診票って、糖尿病だの脳血栓だの骨粗鬆症だの、たくさ

ん質問があってめんどくさい。これって必要なのでしょうか?。だって歯の治療と持病の治療なんて、なんの

関係もないでしょ?持病の薬まで書かなくちゃいけないなんて何の意味があるの?」

なるほど、たしかに歯科医院の問診票には質問項目がいっぱいあります。生活習慣とか、持病と

か。書くのもたいへんでしょう。で、これが無駄なんじゃないかとお考えですね?

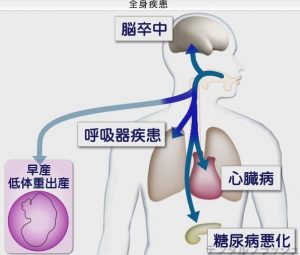

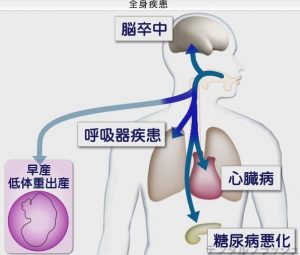

結論から申し上げますと。歯科治療と全身疾患の治療は、関係、大いにありです。歯科医院におい

でになった患者さんが、自分の全身の状態がどうか、どういう薬を飲んでいるかを歯科医師に伝え

ることは、ご自分の身を守るためにとても大事です。

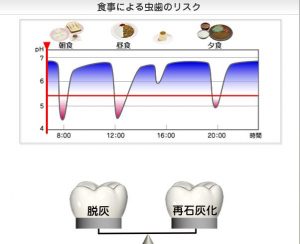

たとえば、血液をサラサラにするワーファリンという薬がありますね。血栓の予防に飲んでいる

方、多いのじゃありませんか?これを歯科医師に申告せず、「たかが抜歯だ、大丈夫」なんて思っ

てたらたいへんです。なかなか血が止まらない。止血処置のためには相応の準備をしておく必要が

あるんです。

骨粗鬆症の患者さんも要注意です。BP(ビスフォスフォネート)剤という骨粗鬆症の治療薬を長く飲んでいる患者さんが

不用意に抜歯すると、顎の骨が壊死してしまうことがあります。

糖尿病の患者さんは、免疫が低下するので感染を起こしやすいです。私が駆け出しだった頃、歯周病で歯を抜いたのですが、その後骨髄炎を起こしてしまった方がいました。

「歯医者は、歯のことしか知らないだろう」なんて思われがちですが、きちんと申告してもらわないと、患者さんの不利益に

なります。持病についての質問は、必須項目なんです。

いちいち書くのがたいへんなら、お薬手帳ありますね。あれをお持ちください。それか、手

帳に貼るお薬のシールだけでも財布のなかに日ごろから入れておいて、受付で「コピーを撮ってく

ださい」って出してください。

ご自分の身を守るため、必ず、必ず、お願いします。

「歯科治療と持病の治療は関係大あり。患者さんの全身状態について知らずにいては、必要な配慮

や処置ができません。ご自分の身を守るためにも全身状態について歯科医師に必ず伝えてくださ

い。」http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/