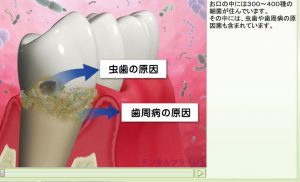

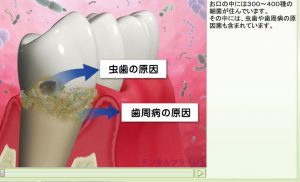

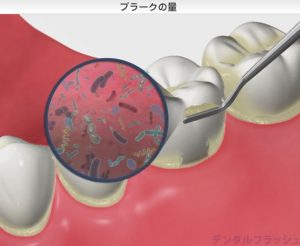

デンタルフロスは、歯ブラシでは取り切れない、歯と歯の間のプラーク(細菌のかたま

り)を取り除くのに欠かせません。虫歯や歯周病予防のマストアイテムなわけですが、

わかってはいても使い続けられないというかたが多いようです。

しかし一方、うまく習慣化できる方もいます。この違いは何なのでしょうか。ライオン

の調査で、フロスを当たり前の習慣にするヒントが見えてきました。

習慣化できない人の8割がタイミングを決めていない。

2018年2月に、ライオンは20~60代の男女300にフロスの使用実態についてウェブ調査

を行いました。「フロスを使っていて、かつ習慣化できていると思っている」150名

(ほぼ毎日が65%)と、「フロスを使っているが、習慣化できているとは思っていな

い」150名(月に1~2回使用が41%)にアンケートに答えてもらったのです。

それによると、習慣化できた人150名のうち、73%が「フロスをいつも決まったタイミ

ングで使用している」とのことで、つまりフロスの習慣化できていない人の82%は「フ

ロスを使うタイミングを決めていない」とのことで、つまりフロスの習慣化には、「使

うタイミングを決めておく」ことが大切といえそうです。

実際、タイミングの重要性を裏づける英国の研究があります。フロスを使う習慣のない

47名を①と②の②グループに分け、①には「フロスを使って下さい」と漠然と伝え、②

には「いつ、どこで使ってください」とタイミングまで指示しました。

そして2週間後と4週間後のフロスの使用日数を平均して比較したところ、①と②ではフ

ロスを使った日数に2倍以上の開きがあったのです。たとえば2~4週目の14日間では、

①は4日しかフロスを使わなかったのに対し、②は10日も使っていました。

ほかにもいろいろ、習慣化の工夫。

ライオンの調査では、習慣化できている方たちに習慣化の工夫もお聞きしました。おも

なものは、

〇日常の習慣とセットで行う。

フロスを使うのは、「歯みがきといっしょに」「必ず寝る前に」「お風呂に入ったとき

に」

〇目に見えるところに置いておく。

フロスは「歯ブラシの隣に置く」「浴室やリビングにも置く」

などでした。タイミングを決めて、すぐ手に取れるところに置いておくのがポイントで

すね。

面白いのは、習慣化できている人でも半数以上は「フロスはやっぱり面倒くさい」と

思っていること。その面倒くささを跳ね返す秘訣が、からだにタイミングを覚えこませ

ることなのでしょう。

習慣化の工夫はどれも簡単なものばかり。毎日のオーラルケアに取り入れてみてはいか

が ですか?。

www.cyber-digital.jp/dental-flash

デンタルフロスは、歯ブラシでは取り切れない、歯と歯の間のプラーク(細菌のかたま

り)を取り除くのに欠かせません。虫歯や歯周病予防のマストアイテムなわけですが、

わかってはいても使い続けられないというかたが多いようです。

しかし一方、うまく習慣化できる方もいます。この違いは何なのでしょうか。ライオン

の調査で、フロスを当たり前の習慣にするヒントが見えてきました。

習慣化できない人の8割がタイミングを決めていない。

2018年2月に、ライオンは20~60代の男女300にフロスの使用実態についてウェブ調査

を行いました。「フロスを使っていて、かつ習慣化できていると思っている」150名

(ほぼ毎日が65%)と、「フロスを使っているが、習慣化できているとは思っていな

い」150名(月に1~2回使用が41%)にアンケートに答えてもらったのです。

それによると、習慣化できた人150名のうち、73%が「フロスをいつも決まったタイミ

ングで使用している」とのことで、つまりフロスの習慣化できていない人の82%は「フ

ロスを使うタイミングを決めていない」とのことで、つまりフロスの習慣化には、「使

うタイミングを決めておく」ことが大切といえそうです。

実際、タイミングの重要性を裏づける英国の研究があります。フロスを使う習慣のない

47名を①と②の②グループに分け、①には「フロスを使って下さい」と漠然と伝え、②

には「いつ、どこで使ってください」とタイミングまで指示しました。

そして2週間後と4週間後のフロスの使用日数を平均して比較したところ、①と②ではフ

ロスを使った日数に2倍以上の開きがあったのです。たとえば2~4週目の14日間では、

①は4日しかフロスを使わなかったのに対し、②は10日も使っていました。

ほかにもいろいろ、習慣化の工夫。

ライオンの調査では、習慣化できている方たちに習慣化の工夫もお聞きしました。おも

なものは、

〇日常の習慣とセットで行う。

フロスを使うのは、「歯みがきといっしょに」「必ず寝る前に」「お風呂に入ったとき

に」

〇目に見えるところに置いておく。

フロスは「歯ブラシの隣に置く」「浴室やリビングにも置く」

などでした。タイミングを決めて、すぐ手に取れるところに置いておくのがポイントで

すね。

面白いのは、習慣化できている人でも半数以上は「フロスはやっぱり面倒くさい」と

思っていること。その面倒くささを跳ね返す秘訣が、からだにタイミングを覚えこませ

ることなのでしょう。

習慣化の工夫はどれも簡単なものばかり。毎日のオーラルケアに取り入れてみてはいか

が ですか?。

www.cyber-digital.jp/dental-flash

www.cyber-digital.jp/dental-flash/

www.cyber-digital.jp/dental-flash/

〇人間の平均寿命と歯の平均寿命の比較

人間の平均寿命は男性が約80才、女性が約86才です。

しかし、歯の平均寿命は58年です。これは歯が萌出し始める、6才から完全に生えそろう14才が

スタート地点となるため、単純計算で平均すると64才から72才の間に歯がほとんどなくなります。

つまり晩年は10年~15年くらい誰もが、歯が無い人生を送る計算になってしまいます。

そこで、健康寿命と平均寿命という言葉をご存知でしょうか。

〇健康寿命と平均寿命

平均寿命とは人間がこの世に生まれてから生存できる年数のことですが、男性は80年、女性は86年

(厚労省)です。長寿大国の日本では、90才まで生きることもめずらしくありません。

これに対し健康寿命という言葉をご存知でしょうか?

これは、心身ともに自立し、自分一人で活動的に生活できる健康な状態での生存期間のことで、

男性は71才、女性は74才という数字が出ています。

つまり男性は約9年、女性は約12年以上もの間、健康を害することによって、もしくは認知症の問

題によって、介護等が必要となってしまうのです。これを不健康寿命と考えて下さい。

これは歯を喪失する年齢とほとんど一致しているのです。

〇なぜ晩年は自立できない生活を送らざる得ない人が多いのか?

つまり不健康な晩年がほとんどの人に待っていることになります。

歯がなくなると、不健康になるということです。

できれば、年を重ねても福祉や介護に依存することなく自立した生活を営める生活、生きがいを

持って前向きに人生を楽しんでいける晩年を迎えたいものです。

寝たきりや認知症の状態でずっと長生きするよりは、自分の身の回りのことができ社会参加もでき

るような生活を少しでも長く続けたいと思うのは誰でも同じではないでしょうか?

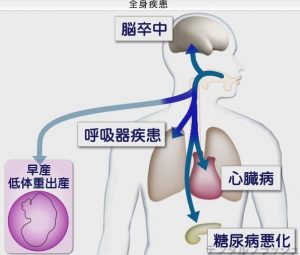

〇健康寿命のカギはお口のクリーニングにあり!

人生を楽しみながら自立して長生きするためには、できるだけ長く健康でいること、つまり少しで

も健康寿命を延ばす必要があります。健康寿命を縮め、寝たきりや介護が必要な状態を招く大きな

原因として、糖尿病や、高血圧をはじめとした生活習慣病が挙げられます。

〇人間の平均寿命と歯の平均寿命の比較

人間の平均寿命は男性が約80才、女性が約86才です。

しかし、歯の平均寿命は58年です。これは歯が萌出し始める、6才から完全に生えそろう14才が

スタート地点となるため、単純計算で平均すると64才から72才の間に歯がほとんどなくなります。

つまり晩年は10年~15年くらい誰もが、歯が無い人生を送る計算になってしまいます。

そこで、健康寿命と平均寿命という言葉をご存知でしょうか。

〇健康寿命と平均寿命

平均寿命とは人間がこの世に生まれてから生存できる年数のことですが、男性は80年、女性は86年

(厚労省)です。長寿大国の日本では、90才まで生きることもめずらしくありません。

これに対し健康寿命という言葉をご存知でしょうか?

これは、心身ともに自立し、自分一人で活動的に生活できる健康な状態での生存期間のことで、

男性は71才、女性は74才という数字が出ています。

つまり男性は約9年、女性は約12年以上もの間、健康を害することによって、もしくは認知症の問

題によって、介護等が必要となってしまうのです。これを不健康寿命と考えて下さい。

これは歯を喪失する年齢とほとんど一致しているのです。

〇なぜ晩年は自立できない生活を送らざる得ない人が多いのか?

つまり不健康な晩年がほとんどの人に待っていることになります。

歯がなくなると、不健康になるということです。

できれば、年を重ねても福祉や介護に依存することなく自立した生活を営める生活、生きがいを

持って前向きに人生を楽しんでいける晩年を迎えたいものです。

寝たきりや認知症の状態でずっと長生きするよりは、自分の身の回りのことができ社会参加もでき

るような生活を少しでも長く続けたいと思うのは誰でも同じではないでしょうか?

〇健康寿命のカギはお口のクリーニングにあり!

人生を楽しみながら自立して長生きするためには、できるだけ長く健康でいること、つまり少しで

も健康寿命を延ばす必要があります。健康寿命を縮め、寝たきりや介護が必要な状態を招く大きな

原因として、糖尿病や、高血圧をはじめとした生活習慣病が挙げられます。

また加齢に伴う身体機能や認知機能の低下も健康寿命を脅かします。

注目すべきは、このように健康寿命を縮めている原因のほとんどが、口の中とかかわりあるという

ことです。

口の中をよい状態にキープすることには、若い頃からきちんとケアを始めることが理想的です。

〇歯周病とその他の病気の発生率について

口の中が良好な人は、そうでない人よりも医療費がかかりません。

口の中が健康なひとほど様々な慢性疾患にかかりづらくなります。

つまりそれだけ免疫力が強く、病気にもかかりにくいといえます。

逆に口の中の状態が悪い人ほど、栄養面でも問題をかかえていることが多く、免疫力も低下してい

ます。つまり慢性疾患を引き起こしやすく、結局色々な病気を引き起こしやすくなり悪化すると、

医療や福祉に依存し、不健康寿命が長くなってしまいます。

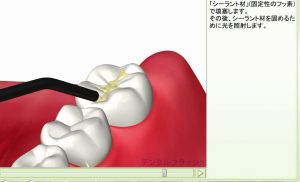

まずは、むし歯や歯周病に対してきちんと対応しましょう。そして、今後再びむし歯や歯周病を発生さ

せず、1本も歯を失わないように、ご家庭での予防、クリニックでの定期的なメンテナンスは絶対に

欠かしてはいけないと覚えておいて下さい。

また加齢に伴う身体機能や認知機能の低下も健康寿命を脅かします。

注目すべきは、このように健康寿命を縮めている原因のほとんどが、口の中とかかわりあるという

ことです。

口の中をよい状態にキープすることには、若い頃からきちんとケアを始めることが理想的です。

〇歯周病とその他の病気の発生率について

口の中が良好な人は、そうでない人よりも医療費がかかりません。

口の中が健康なひとほど様々な慢性疾患にかかりづらくなります。

つまりそれだけ免疫力が強く、病気にもかかりにくいといえます。

逆に口の中の状態が悪い人ほど、栄養面でも問題をかかえていることが多く、免疫力も低下してい

ます。つまり慢性疾患を引き起こしやすく、結局色々な病気を引き起こしやすくなり悪化すると、

医療や福祉に依存し、不健康寿命が長くなってしまいます。

まずは、むし歯や歯周病に対してきちんと対応しましょう。そして、今後再びむし歯や歯周病を発生さ

せず、1本も歯を失わないように、ご家庭での予防、クリニックでの定期的なメンテナンスは絶対に

欠かしてはいけないと覚えておいて下さい。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

]

]

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

奥歯を失って、「いつかなんとかしなくちゃ」と思いながら、いつの間にか慣れてしまい、治

療を先延ばししておられる患者さんをときどきお見受けします。でも、じつはこの「慣れ」こ

そ怖いのです。

奥歯を失うと、咀嚼機能が低下します。咀嚼機能が低下すると、軟らかくて食べやすいもの、

簡単に満足感を得られるものについ手が伸びやすくなります。

たとえば、うどんやラーメンなどの麺類は、よく噛まなくても食べやすい食べ物です。すすっ

て流し込めるので、「噛めない」というストレスをほとんど感じずにすみます。カレーライス

も同様。手軽に満足感が得られます。その結果、「しっかり食事はとれている」という自己評

価になりがちです。

こうした噛めなくても食べられる食事は、じつはカロリーオーバーを引き起こしやすい一方、

筋肉量の維持に必要な動物性タンパク質や、老化を防ぎ体調を整える抗酸化物質、ビタミン、

ミネラル、食物繊維などが乏しく、深刻な栄養不足をまねきやすいのです。

肥満につながりやすいうえ、低タンパク質で筋肉が減ってしまうのでは、むしろ健康増進には

逆効果。しかし現実に噛めないものが多くては、栄養改善のしようがありません。

奥歯を失ってから、食の好みが変わってきてはいませんか?血糖値や内臓脂肪、体脂肪率が上

がってはいませんか?病気の発症リスクを減らすために、歯科治療で噛めるお口を取り戻しま

しょう!

奥歯を失って、「いつかなんとかしなくちゃ」と思いながら、いつの間にか慣れてしまい、治

療を先延ばししておられる患者さんをときどきお見受けします。でも、じつはこの「慣れ」こ

そ怖いのです。

奥歯を失うと、咀嚼機能が低下します。咀嚼機能が低下すると、軟らかくて食べやすいもの、

簡単に満足感を得られるものについ手が伸びやすくなります。

たとえば、うどんやラーメンなどの麺類は、よく噛まなくても食べやすい食べ物です。すすっ

て流し込めるので、「噛めない」というストレスをほとんど感じずにすみます。カレーライス

も同様。手軽に満足感が得られます。その結果、「しっかり食事はとれている」という自己評

価になりがちです。

こうした噛めなくても食べられる食事は、じつはカロリーオーバーを引き起こしやすい一方、

筋肉量の維持に必要な動物性タンパク質や、老化を防ぎ体調を整える抗酸化物質、ビタミン、

ミネラル、食物繊維などが乏しく、深刻な栄養不足をまねきやすいのです。

肥満につながりやすいうえ、低タンパク質で筋肉が減ってしまうのでは、むしろ健康増進には

逆効果。しかし現実に噛めないものが多くては、栄養改善のしようがありません。

奥歯を失ってから、食の好みが変わってきてはいませんか?血糖値や内臓脂肪、体脂肪率が上

がってはいませんか?病気の発症リスクを減らすために、歯科治療で噛めるお口を取り戻しま

しょう!