http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/  ①-1なぜむし歯になってしまうのか?

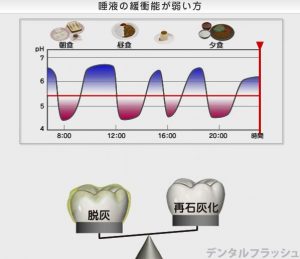

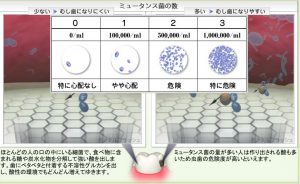

お口の中には常にミュータンス菌という、歯を溶かしてむし歯をつくる菌が存在しています。飲食をすると、食べカスをエサにして、ミュータンス菌は酸という毒素を放出します。この酸によって、歯の表面のカルシウムが溶け出します。しかし溶けた歯に対し、唾液の働きで再び歯の表面にカルシウムを再吸収し、元の状態に治してくれるのです。この現症を再石灰化といいます。しかし、飲食の回数が多かったり、ダラダラ長時間飲食したり、歯ブラシがいいかげんで、ミュータンス菌を長期間歯に停滞させてしまったりすると、歯が溶け出すスピードに再石灰化が追いつきません。そうして歯に穴が開いた状態をむし歯といいます。

では、どうすればむし歯にならないのか?

1.唾液を分析し、お口の管理の仕方を知ろう。

唾液を分析する必要性とは

お口の中の歯垢から放出される毒によって、歯に穴が開きむし歯になっていきます。しかし、唾液はこの毒を中和し、無毒に変える働きがあります。また、無毒化できなくて溶けてしまった初期のむし歯を治す仕事もしています。しかし、唾液がまったく本来の役目を果たしていなかったり、分泌量が少ないと、あっという間にむし歯や歯周病が進行してしまいます。唾液は歯の健康に大きく関わっています。唾液を分析すると、健康に歯を保つための様々なデータが手に入ります。

そして、お家でどのようにお口の中を管理すべきか、分析結果に基づいて、レポート(報告書)を当院で作製しています。ぜひ、唾液検査を行いましょう。

①-1なぜむし歯になってしまうのか?

お口の中には常にミュータンス菌という、歯を溶かしてむし歯をつくる菌が存在しています。飲食をすると、食べカスをエサにして、ミュータンス菌は酸という毒素を放出します。この酸によって、歯の表面のカルシウムが溶け出します。しかし溶けた歯に対し、唾液の働きで再び歯の表面にカルシウムを再吸収し、元の状態に治してくれるのです。この現症を再石灰化といいます。しかし、飲食の回数が多かったり、ダラダラ長時間飲食したり、歯ブラシがいいかげんで、ミュータンス菌を長期間歯に停滞させてしまったりすると、歯が溶け出すスピードに再石灰化が追いつきません。そうして歯に穴が開いた状態をむし歯といいます。

では、どうすればむし歯にならないのか?

1.唾液を分析し、お口の管理の仕方を知ろう。

唾液を分析する必要性とは

お口の中の歯垢から放出される毒によって、歯に穴が開きむし歯になっていきます。しかし、唾液はこの毒を中和し、無毒に変える働きがあります。また、無毒化できなくて溶けてしまった初期のむし歯を治す仕事もしています。しかし、唾液がまったく本来の役目を果たしていなかったり、分泌量が少ないと、あっという間にむし歯や歯周病が進行してしまいます。唾液は歯の健康に大きく関わっています。唾液を分析すると、健康に歯を保つための様々なデータが手に入ります。

そして、お家でどのようにお口の中を管理すべきか、分析結果に基づいて、レポート(報告書)を当院で作製しています。ぜひ、唾液検査を行いましょう。

2.歯磨きの精度を上げましょう。

まず、むし歯を作る菌であるミュータンス菌を少なくすることが大切です。そうなると当然歯ブラシが重要です。どんな人でもたいてい歯磨きは行っているでしょう。しかし「やってる」と「できてる」は違います。ほとんどの人はただ「やってる」にすぎない場合が大半です。では「できてる」とはどんな状況をいうのでしょうか?歯磨きが「できてる」目安は、磨き残しが15~20%以下が目安です。

→

2.歯磨きの精度を上げましょう。

まず、むし歯を作る菌であるミュータンス菌を少なくすることが大切です。そうなると当然歯ブラシが重要です。どんな人でもたいてい歯磨きは行っているでしょう。しかし「やってる」と「できてる」は違います。ほとんどの人はただ「やってる」にすぎない場合が大半です。では「できてる」とはどんな状況をいうのでしょうか?歯磨きが「できてる」目安は、磨き残しが15~20%以下が目安です。

→ 歯磨き後、磨き残しを視覚的に浮き上がらせるため、歯を赤く染め、赤く染まった面積比率を算出し、どの程度磨き残っているか把握することが大切です。この磨き残しを15~20%以下に保つことを目標としましょう。そして、必ず歯科医院で定期的にチェックしていき、ブラッシングのポイントを知って下さい。

3.定期クリーニングを行いましょう。

どうしても、一定の磨き残しが発生してしまうことは仕方のないことです。しかし、磨き残しを停滞させてしまうとむし歯になってしまいます。そこで、磨き残しを長期間歯に停滞させないために、定期クリーニングを歯科衛生士より受けて下さい。歯に付着している菌をクリーニングするだけでなく、歯の表面をツルツルにして、新しいむし歯菌がつきづらくする処置も一緒に行っていきます。必ず定期的にお口をクリーニングし、リセットを行ってください。

4.フッ素を家とクリニックで使用しましょう。

お口の中がきれいになったら次に行うことは、フッ素を使用しましょう。フッ素の役目は、お口の中のむし歯菌の数を減らします。更に再石灰化をスピードアップさせ歯を硬くしむし歯から歯を守ります。

夜、就寝前歯磨き後に使用すると効果的です。ジェル状の商品や洗口タイプがあり、どれが良いか色々試すと良いでしょう。

5.飲食の回数を少ない回数にまとめましょう。

お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)は人間がお口に入れた食べ物や飲み物(特に炭水化物や糖質)をエサにして、酸を吐き出し、歯を溶かします。つまり1日の飲食の回数が多いと歯が酸に溶かされるリスクは上昇します。逆に飲食の回数が少ないとむし歯になるリスクは下がります。つまり、食後1時間たってケーキを食べるとすると、食後に歯は酸で溶かされ、更に1時間後もう一度歯は酸で溶かされます。つまり歯は酸で2度溶かされてしまいます。どうせならデザートとして食後すぐにケーキを食べた方が酸で溶かされる回数は1回少なくなります。

このようなメカニズムを頭の隅に入れておくだけでも予防になるのです。

まとめると、むし歯から歯を守るには

〇唾液を分析しましょう。

〇磨き残しを15~20%以下にしましょう。(歯科医院でチェックしましょう)

〇必ず定期クリーニングを行い、お口の中をリセットしましょう。

〇フッ素を日常生活で使用しましょう。

〇飲食の回数をできるだけ少ない回数にまとめましょう。

ぜひ実践し、むし歯とは無縁の人生を過ごしましょう。

歯磨き後、磨き残しを視覚的に浮き上がらせるため、歯を赤く染め、赤く染まった面積比率を算出し、どの程度磨き残っているか把握することが大切です。この磨き残しを15~20%以下に保つことを目標としましょう。そして、必ず歯科医院で定期的にチェックしていき、ブラッシングのポイントを知って下さい。

3.定期クリーニングを行いましょう。

どうしても、一定の磨き残しが発生してしまうことは仕方のないことです。しかし、磨き残しを停滞させてしまうとむし歯になってしまいます。そこで、磨き残しを長期間歯に停滞させないために、定期クリーニングを歯科衛生士より受けて下さい。歯に付着している菌をクリーニングするだけでなく、歯の表面をツルツルにして、新しいむし歯菌がつきづらくする処置も一緒に行っていきます。必ず定期的にお口をクリーニングし、リセットを行ってください。

4.フッ素を家とクリニックで使用しましょう。

お口の中がきれいになったら次に行うことは、フッ素を使用しましょう。フッ素の役目は、お口の中のむし歯菌の数を減らします。更に再石灰化をスピードアップさせ歯を硬くしむし歯から歯を守ります。

夜、就寝前歯磨き後に使用すると効果的です。ジェル状の商品や洗口タイプがあり、どれが良いか色々試すと良いでしょう。

5.飲食の回数を少ない回数にまとめましょう。

お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)は人間がお口に入れた食べ物や飲み物(特に炭水化物や糖質)をエサにして、酸を吐き出し、歯を溶かします。つまり1日の飲食の回数が多いと歯が酸に溶かされるリスクは上昇します。逆に飲食の回数が少ないとむし歯になるリスクは下がります。つまり、食後1時間たってケーキを食べるとすると、食後に歯は酸で溶かされ、更に1時間後もう一度歯は酸で溶かされます。つまり歯は酸で2度溶かされてしまいます。どうせならデザートとして食後すぐにケーキを食べた方が酸で溶かされる回数は1回少なくなります。

このようなメカニズムを頭の隅に入れておくだけでも予防になるのです。

まとめると、むし歯から歯を守るには

〇唾液を分析しましょう。

〇磨き残しを15~20%以下にしましょう。(歯科医院でチェックしましょう)

〇必ず定期クリーニングを行い、お口の中をリセットしましょう。

〇フッ素を日常生活で使用しましょう。

〇飲食の回数をできるだけ少ない回数にまとめましょう。

ぜひ実践し、むし歯とは無縁の人生を過ごしましょう。

⑧妊婦さん及び産後の方の歯の予防方法

妊婦さんには、特有の歯肉炎を起こす例がかなりあります。これを妊娠性歯肉炎と 呼んでいます。これは、妊娠2~3ヶ月から始まり、8ヶ月くらいまで悪化し、妊 娠9ヶ月くらいになると回復します。基本的な症状として、「歯肉が赤く腫れて痛 む」「口臭がひどくなる」「歯を支えている骨が溶けて、歯がグラグラする」と いった状態になることがあります。妊娠性歯肉炎は、女性ホルモンのひとつである プロゲステロンというホルモンの増加によって発症すると言われています。 妊娠初期のつわりのひどい時期に、ねらったように歯肉の痛みがおそってきます。 しかも妊娠初期は、めったなことでは薬も飲めません。歯の調子は悪い、しかし栄 養はとらなければなりません。痛みを伴うことになると、薬が使えないだけに一大 事です。妊娠性歯肉炎は妊娠末期になれば自然におさまりますが、その間に、歯を 支えている組織の破壊が進んでしまいます。 ひどい時には、歯を支えている骨が溶けてしまい、歯がグラグラしてしまうことが あります。 特に妊娠する以前から歯周病にかかっている人は、妊娠性歯肉炎を発症することに より、もともとの歯周病の進行を加速させてしまうケースもあるわけです。 赤ちゃんを産むたびに、歯がダメになっていくことだけは避けたいですよね。この ようなトラブルを防ぐためには、妊娠前から定期的に検診及びクリーニングを行う ことをおすすめします。又、お家でのブラッシング等も含めたセルフケアを怠らな いことが必要です。又、生まれてくる赤ちゃんに口の中の悪い細菌を感染させない ためにも、それまで以上にケアを心がけましょう。 繰り返しますが、妊娠初期は可能な歯科治療には限りがあります。使える薬も限り があります。 子どものせいで歯を失ったなどと嘆かなくてもすむように、妊娠前から定期的に予 防処置を受ける習慣をつけておくことが大切です。 ☆(又)生まれた赤ちゃんをむし歯から守ることも母親にとっては重要です。むし歯菌 は生後1歳6ヶ月から2歳6ヶ月の間に母から子へと感染してしまいます。 生後早い時期にむし歯菌がお子さんに感染すると、そのお子さんは「生涯むし歯になり やすいお子さん」として成長してしまいます。又、むし歯菌の感染時期が遅ければ遅 いほど、そのお子さんは「生涯むし歯になりにくいお子さん」として成長していく事 実は北欧では常識です。 そのため、スウェーデンやフィンランドの女性は妊娠していることがわかると、産

婦人科の次にすぐに歯科を受診し、ご自身と生まれてくるお子さんのために定期ク

リーニングを受ける文化があります。

出産にそなえて、生まれてくるお子さんのむし歯菌の感染率を下げるために、歯科を

受診しお口の中をきれいにすることは、北欧の女性にとっては当たり前のことなん

です。

つまり、お子さんの予防というのは、生まれる前「マイナス1歳から」始めるのが

正しいと思います。

もちろん出産後も定期クリーニングを親子で受けて予防していくことは当然です。

ぜひお子さんの為にも継続してご家庭で定期検診を受診して下さい。

又、定期検診と同時にお母さんに計画的に実行していただきたいことがあります。

それは、キシリトールの摂取なんです。なぜかと申し上げますと、キシリトールを

計画的に食べていると、お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)が減少し、お口の中

がきれいになっていくのです。

キシリトールの特徴は砂糖の代わりに使われている甘味料として、知られています

が、お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)を減少させて、むし歯になりにくい環境を

つくる効能があることはあまり知られていません。

もちろん酸も分泌されませんし、キシリトールを継続的に食べていると歯垢もサラ

サラになります。つまり、歯ブラシで簡単に歯垢も落としやすくなります。おすす

めは、キシリトールガムです。ガムが一番信頼性が高く、唾液の分泌量も増加して

更に予防効果が高まります。

ただし、キシリトール含有量100%のものを購入して下さい。

含有量が低い物だと効能が得られにくいので、よくパッケージを見るか、店員さん

にたずねると良いでしょう。

歯科医院では基本的にキシリトール含有量100%の商品がほとんどなので、歯科医

院で購入することもおすすめです。

又、効果的な食べ方もお話ししましょう。

いくらキシリトールといってもお口の中の汚れがひどい場合、効能が得られにくい

ので、歯ブラシ直後がおすすめです。

特に就寝前に食べることがおすすめです。又、長期間継続して摂取することが大切

で、3ヶ月は最低でも続けて下さい。基本的には、1日5g~10g以上食べるこ

と、含有量100%のガムで換算すると6粒以上を1日3回、朝・昼・夜に分けて食

べると良いでしょう。

キシリトールを摂取するポイントは歯ブラシした後の「夜寝る前」及び「ダラダラ

食べる」がポイントです。又、ガム以外にもラムネやグミもございますが、どこま

で効能があるかはまだはっきりせず、調査中です。

まとめると、100%のキシリトールガムを1日3回朝・昼・夜に分散させて、合計

6粒食べましょう。「ダラダラ食い」大歓迎で、寝る前は更に効果的です。ぜひ日

常に取り入れて下さい。

そのため、スウェーデンやフィンランドの女性は妊娠していることがわかると、産

婦人科の次にすぐに歯科を受診し、ご自身と生まれてくるお子さんのために定期ク

リーニングを受ける文化があります。

出産にそなえて、生まれてくるお子さんのむし歯菌の感染率を下げるために、歯科を

受診しお口の中をきれいにすることは、北欧の女性にとっては当たり前のことなん

です。

つまり、お子さんの予防というのは、生まれる前「マイナス1歳から」始めるのが

正しいと思います。

もちろん出産後も定期クリーニングを親子で受けて予防していくことは当然です。

ぜひお子さんの為にも継続してご家庭で定期検診を受診して下さい。

又、定期検診と同時にお母さんに計画的に実行していただきたいことがあります。

それは、キシリトールの摂取なんです。なぜかと申し上げますと、キシリトールを

計画的に食べていると、お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)が減少し、お口の中

がきれいになっていくのです。

キシリトールの特徴は砂糖の代わりに使われている甘味料として、知られています

が、お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)を減少させて、むし歯になりにくい環境を

つくる効能があることはあまり知られていません。

もちろん酸も分泌されませんし、キシリトールを継続的に食べていると歯垢もサラ

サラになります。つまり、歯ブラシで簡単に歯垢も落としやすくなります。おすす

めは、キシリトールガムです。ガムが一番信頼性が高く、唾液の分泌量も増加して

更に予防効果が高まります。

ただし、キシリトール含有量100%のものを購入して下さい。

含有量が低い物だと効能が得られにくいので、よくパッケージを見るか、店員さん

にたずねると良いでしょう。

歯科医院では基本的にキシリトール含有量100%の商品がほとんどなので、歯科医

院で購入することもおすすめです。

又、効果的な食べ方もお話ししましょう。

いくらキシリトールといってもお口の中の汚れがひどい場合、効能が得られにくい

ので、歯ブラシ直後がおすすめです。

特に就寝前に食べることがおすすめです。又、長期間継続して摂取することが大切

で、3ヶ月は最低でも続けて下さい。基本的には、1日5g~10g以上食べるこ

と、含有量100%のガムで換算すると6粒以上を1日3回、朝・昼・夜に分けて食

べると良いでしょう。

キシリトールを摂取するポイントは歯ブラシした後の「夜寝る前」及び「ダラダラ

食べる」がポイントです。又、ガム以外にもラムネやグミもございますが、どこま

で効能があるかはまだはっきりせず、調査中です。

まとめると、100%のキシリトールガムを1日3回朝・昼・夜に分散させて、合計

6粒食べましょう。「ダラダラ食い」大歓迎で、寝る前は更に効果的です。ぜひ日

常に取り入れて下さい。

2.歯磨きの精度を上げましょう。

まず、むし歯を作る菌であるミュータンス菌を少なくすることが大切です。そうなる

と当然歯ブラシが重要です。どんな人でもたいてい歯磨きは行っているでしょう。

しかし「やってる」と「できてる」は違います。ほとんどの人はただ「やってる」

にすぎない場合が大半です。では「できてる」とはどんな状況をいうのでしょう

か?歯磨きが「できてる」目安は、磨き残しが15~20%以下が目安です。

歯磨き後、磨き残しを視覚的に浮き上がらせるため、歯を赤く染め、赤く染まった

面積比率を算出し、どの程度磨き残っているか把握することが大切です。この磨き

残しを15~20%以下に保つことを目標としましょう。そして、必ず歯科医院で定期

的にチェックしていき、ブラッシングのポイントを知って下さい。

3.定期クリーニングを行いましょう。

どうしても、一定の磨き残しが発生してしまうことは仕方のないことです。しか

し、磨き残しを停滞させてしまうとむし歯になってしまいます。そこで、磨き残しを

長期間歯に停滞させないために、定期クリーニングを歯科衛生士より受けて下さ

い。歯に付着している菌をクリーニングするだけでなく、歯の表面をツルツルにし

て、新しいむし歯菌がつきづらくする処置も一緒に行っていきます。必ず定期的にお

口をクリーニングし、リセットを行ってください。

4.フッ素を家とクリニックで使用しましょう。

お口の中がきれいになったら次に行うことは、フッ素を使用しましょう。フッ素の

役目は、お口の中のむし歯菌の数を減らします。更に再石灰化をスピードアップさせ

歯を硬くしむし歯から歯を守ります。

夜、就寝前歯磨き後に使用すると効果的です。ジェル状の商品や洗口タイプがあ

り、どれが良いか色々試すと良いでしょう。

5.飲食の回数を少ない回数にまとめましょう。

お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)は人間がお口に入れた食べ物や飲み物(特に

炭水化物や糖質)をエサにして、酸を吐き出し、歯を溶かします。つまり1日の飲食

の回数が多いと歯が酸に溶かされるリスクは上昇します。逆に飲食の回数が少ない

とむし歯になるリスクは下がります。つまり、食後1時間たってケーキを食べるとする

と、食後に歯は酸で溶かされ、更に1時間後もう一度歯は酸で溶かされます。つまり

歯は酸で2度溶かされてしまいます。どうせならデザートとして食後すぐにケーキを

食べた方が酸で溶かされる回数は1回少なくなります。

このようなメカニズムを頭の隅に入れておくだけでも予防になるのです。

まとめると、むし歯から歯を守るには

〇唾液を分析しましょう。

〇磨き残しを15~20%以下にしましょう。(歯科医院でチェックしましょう)

〇必ず定期クリーニングを行い、お口の中をリセットしましょう。

〇フッ素を日常生活で使用しましょう。

〇飲食の回数をできるだけ少ない回数にまとめましょう。

ぜひ実践し、むし歯とは無縁の人生を過ごしましょう。

2.歯磨きの精度を上げましょう。

まず、むし歯を作る菌であるミュータンス菌を少なくすることが大切です。そうなる

と当然歯ブラシが重要です。どんな人でもたいてい歯磨きは行っているでしょう。

しかし「やってる」と「できてる」は違います。ほとんどの人はただ「やってる」

にすぎない場合が大半です。では「できてる」とはどんな状況をいうのでしょう

か?歯磨きが「できてる」目安は、磨き残しが15~20%以下が目安です。

歯磨き後、磨き残しを視覚的に浮き上がらせるため、歯を赤く染め、赤く染まった

面積比率を算出し、どの程度磨き残っているか把握することが大切です。この磨き

残しを15~20%以下に保つことを目標としましょう。そして、必ず歯科医院で定期

的にチェックしていき、ブラッシングのポイントを知って下さい。

3.定期クリーニングを行いましょう。

どうしても、一定の磨き残しが発生してしまうことは仕方のないことです。しか

し、磨き残しを停滞させてしまうとむし歯になってしまいます。そこで、磨き残しを

長期間歯に停滞させないために、定期クリーニングを歯科衛生士より受けて下さ

い。歯に付着している菌をクリーニングするだけでなく、歯の表面をツルツルにし

て、新しいむし歯菌がつきづらくする処置も一緒に行っていきます。必ず定期的にお

口をクリーニングし、リセットを行ってください。

4.フッ素を家とクリニックで使用しましょう。

お口の中がきれいになったら次に行うことは、フッ素を使用しましょう。フッ素の

役目は、お口の中のむし歯菌の数を減らします。更に再石灰化をスピードアップさせ

歯を硬くしむし歯から歯を守ります。

夜、就寝前歯磨き後に使用すると効果的です。ジェル状の商品や洗口タイプがあ

り、どれが良いか色々試すと良いでしょう。

5.飲食の回数を少ない回数にまとめましょう。

お口の中のむし歯菌(ミュータンス菌)は人間がお口に入れた食べ物や飲み物(特に

炭水化物や糖質)をエサにして、酸を吐き出し、歯を溶かします。つまり1日の飲食

の回数が多いと歯が酸に溶かされるリスクは上昇します。逆に飲食の回数が少ない

とむし歯になるリスクは下がります。つまり、食後1時間たってケーキを食べるとする

と、食後に歯は酸で溶かされ、更に1時間後もう一度歯は酸で溶かされます。つまり

歯は酸で2度溶かされてしまいます。どうせならデザートとして食後すぐにケーキを

食べた方が酸で溶かされる回数は1回少なくなります。

このようなメカニズムを頭の隅に入れておくだけでも予防になるのです。

まとめると、むし歯から歯を守るには

〇唾液を分析しましょう。

〇磨き残しを15~20%以下にしましょう。(歯科医院でチェックしましょう)

〇必ず定期クリーニングを行い、お口の中をリセットしましょう。

〇フッ素を日常生活で使用しましょう。

〇飲食の回数をできるだけ少ない回数にまとめましょう。

ぜひ実践し、むし歯とは無縁の人生を過ごしましょう。

www.cyber-digital.jp/dental-flash

したがって乳歯や生えたての永久歯は簡単にむし歯菌に溶かされて、非常に短期間で

深いむし歯となってしまいます。

もし低年齢のうちに歯の神経を取るような治療を行う事態になってしまうと大変で

す。そのような歯は、歯の本来の半分程度の寿命しかまっとうできず、統計上50

代前半で抜けてしまい入れ歯へと移行していきます。又、銀歯やプラスチックの詰

め物を行ったとしても、いずれ詰め物周囲にむし歯を再発させ、歯の神経を取る治療

へと、残念ながら大半は移行していきます。なぜなら、むし歯菌は詰め物の周囲を好

んで、付着する習性があるからです。

あくまでも統計上ですが、10代でむし歯になり、詰め物をするとその歯は30代で

歯の神経を取ることになります。そしてその歯は50代で、根が割れてしまい抜い

て入れ歯となってしまいます。お口の中はこの様な変化がいたる所で繰り返され、

ついには日本人の70才の89%が入れ歯生活を送っています。そして、この年齢を

境に介護や認知症の問題も発生いたします。

介護や認知症は歯の喪失と連動していることはすでに色々な大学で証明されていま

す。

つまり最も重要なことは、幼少期の頃から予防しむし歯をつくらないこと。「20才に

なるまで、1本もむし歯をつくらない」ことが理想的です。とにかく早い年齢の頃か

ら予防を習慣にするスタートを切ることです。

www.cyber-digital.jp/dental-flash

したがって乳歯や生えたての永久歯は簡単にむし歯菌に溶かされて、非常に短期間で

深いむし歯となってしまいます。

もし低年齢のうちに歯の神経を取るような治療を行う事態になってしまうと大変で

す。そのような歯は、歯の本来の半分程度の寿命しかまっとうできず、統計上50

代前半で抜けてしまい入れ歯へと移行していきます。又、銀歯やプラスチックの詰

め物を行ったとしても、いずれ詰め物周囲にむし歯を再発させ、歯の神経を取る治療

へと、残念ながら大半は移行していきます。なぜなら、むし歯菌は詰め物の周囲を好

んで、付着する習性があるからです。

あくまでも統計上ですが、10代でむし歯になり、詰め物をするとその歯は30代で

歯の神経を取ることになります。そしてその歯は50代で、根が割れてしまい抜い

て入れ歯となってしまいます。お口の中はこの様な変化がいたる所で繰り返され、

ついには日本人の70才の89%が入れ歯生活を送っています。そして、この年齢を

境に介護や認知症の問題も発生いたします。

介護や認知症は歯の喪失と連動していることはすでに色々な大学で証明されていま

す。

つまり最も重要なことは、幼少期の頃から予防しむし歯をつくらないこと。「20才に

なるまで、1本もむし歯をつくらない」ことが理想的です。とにかく早い年齢の頃か

ら予防を習慣にするスタートを切ることです。

②お子さんの歯がむし歯になりやすいのは、歯ブラシが上手にできないから!

低年齢であればあるほど、当然歯ブラシは上手にできません。

小学校低学年くらいまでは保護者が、仕上げ磨きをするケースが多いですが、それ

も完璧とはいえないでしょう。

小学校中学年から高学年になるとほとんど保護者の仕上げ磨きは行わなくなりま

す。当然、きちんと磨き残しなくブラッシングできているのか大変あやしいもので

す。このような日常生活もむし歯発生のリスクを高める要因です。

そこで、当院ではお口の中の磨き残しを視覚的にわかりやすくするために特殊な液

体で歯垢を赤く染めることを行っています。そして、赤く染まった面積比率を算出

し数値化いたします。理想的な磨き残し率は20%以下でありますが、たいていは70

~80%磨き残しています。これでは、必ずむし歯は発生してしまいます。ご自身の手

で正しくブラッシングを行い、磨き残し率を常に20%以下に保てるように、ブラッ

シングのトレーニングを行う必要があると思います。

「磨き残し率20%以下」これが予防の原点であると覚えておいて下さい。

当院では「磨き残し率20%以上」の方は、月に1回当院での歯科衛生士による歯ブ

ラシ指導とクリーニング及びフッ素塗布をおすすめします。

又、「磨き残し率20%以下」の方には、2~3ヶ月に1回のペースで上記の指導と

クリーニング、フッ素塗布を行うことにしています。

③お子さんの歯がむし歯になりやすいのは、歯の溝がとても深いから!

お子さんの乳歯及び永久歯の奥歯は咬む面の溝がとても深く、むし歯菌が好んで付着

し、歯を溶かしていきます。成人になり年齢が進むにつれて歯は摩耗し、溝は浅く

なるのですが、低年齢のうちはその溝を基点にむし歯が発生するので、衛生士による

定期クリーニング後、専用のコーティング剤(シーラント)やフッ素塗布が必要と

なってきます。ただし、必ずしもそのような処置が必要かどうかは担当歯科医が、

判断いたします。お口の中の状況や年齢等を考慮してご提案させていただきます。

②お子さんの歯がむし歯になりやすいのは、歯ブラシが上手にできないから!

低年齢であればあるほど、当然歯ブラシは上手にできません。

小学校低学年くらいまでは保護者が、仕上げ磨きをするケースが多いですが、それ

も完璧とはいえないでしょう。

小学校中学年から高学年になるとほとんど保護者の仕上げ磨きは行わなくなりま

す。当然、きちんと磨き残しなくブラッシングできているのか大変あやしいもので

す。このような日常生活もむし歯発生のリスクを高める要因です。

そこで、当院ではお口の中の磨き残しを視覚的にわかりやすくするために特殊な液

体で歯垢を赤く染めることを行っています。そして、赤く染まった面積比率を算出

し数値化いたします。理想的な磨き残し率は20%以下でありますが、たいていは70

~80%磨き残しています。これでは、必ずむし歯は発生してしまいます。ご自身の手

で正しくブラッシングを行い、磨き残し率を常に20%以下に保てるように、ブラッ

シングのトレーニングを行う必要があると思います。

「磨き残し率20%以下」これが予防の原点であると覚えておいて下さい。

当院では「磨き残し率20%以上」の方は、月に1回当院での歯科衛生士による歯ブ

ラシ指導とクリーニング及びフッ素塗布をおすすめします。

又、「磨き残し率20%以下」の方には、2~3ヶ月に1回のペースで上記の指導と

クリーニング、フッ素塗布を行うことにしています。

③お子さんの歯がむし歯になりやすいのは、歯の溝がとても深いから!

お子さんの乳歯及び永久歯の奥歯は咬む面の溝がとても深く、むし歯菌が好んで付着

し、歯を溶かしていきます。成人になり年齢が進むにつれて歯は摩耗し、溝は浅く

なるのですが、低年齢のうちはその溝を基点にむし歯が発生するので、衛生士による

定期クリーニング後、専用のコーティング剤(シーラント)やフッ素塗布が必要と

なってきます。ただし、必ずしもそのような処置が必要かどうかは担当歯科医が、

判断いたします。お口の中の状況や年齢等を考慮してご提案させていただきます。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

④お子さんの歯がむし歯になりやすいのは甘い食べ物・飲み物が大好きだから!

甘い飲食物は、どのお子さんも大好きです。グミ、ハイチュー、ガム、チョコレー

ト、コーラ、サイダー、オレンジジュース、スポーツ飲料水あげればきりがありま

せん。しかし、これらの甘い飲食物はむし歯菌も大好きです。むし歯菌は糖や炭水化物

を「エサ」にして酸を分泌し、むし歯をつくります。そのため、お子さんがむし歯にか

かるリスクが高いのは当然の結果なのです。ぜひ定期検診やクリーニングを受け、

更に食事指導も受けると良いでしょう。

先程の磨き残しとはつまり「むし歯菌の塊」をとり残したということです。磨き残し

率が高ければ高い程、糖や炭水化物の摂取をコントロールしなければなりません。

そこで、よく摂取する飲食物のパッケージを見て下さい。もしコーラのパッケージ

に炭水化物33gと表記してあれば、それを3.3で割り算して下さい。

角砂糖1個3.3gなので、コーラは33g÷3.3=10

つまり、角砂糖が10個入った砂糖水を飲んでいることとなります。このような角

度で飲食物を見る習慣をつけて下さい。

以上、このような現実からお子さんの歯を守るには2ヶ月に1回の検診(クリーニ

ング)とフッ素塗布を必要としています。

成人になるまで続けると、将来むし歯になりづらい体質の大人へと成長していきま

す。(もちろん成人になっても検診は続けて下さい)

ぜひ、親子で検診の予約を取りましょう。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

④お子さんの歯がむし歯になりやすいのは甘い食べ物・飲み物が大好きだから!

甘い飲食物は、どのお子さんも大好きです。グミ、ハイチュー、ガム、チョコレー

ト、コーラ、サイダー、オレンジジュース、スポーツ飲料水あげればきりがありま

せん。しかし、これらの甘い飲食物はむし歯菌も大好きです。むし歯菌は糖や炭水化物

を「エサ」にして酸を分泌し、むし歯をつくります。そのため、お子さんがむし歯にか

かるリスクが高いのは当然の結果なのです。ぜひ定期検診やクリーニングを受け、

更に食事指導も受けると良いでしょう。

先程の磨き残しとはつまり「むし歯菌の塊」をとり残したということです。磨き残し

率が高ければ高い程、糖や炭水化物の摂取をコントロールしなければなりません。

そこで、よく摂取する飲食物のパッケージを見て下さい。もしコーラのパッケージ

に炭水化物33gと表記してあれば、それを3.3で割り算して下さい。

角砂糖1個3.3gなので、コーラは33g÷3.3=10

つまり、角砂糖が10個入った砂糖水を飲んでいることとなります。このような角

度で飲食物を見る習慣をつけて下さい。

以上、このような現実からお子さんの歯を守るには2ヶ月に1回の検診(クリーニ

ング)とフッ素塗布を必要としています。

成人になるまで続けると、将来むし歯になりづらい体質の大人へと成長していきま

す。(もちろん成人になっても検診は続けて下さい)

ぜひ、親子で検診の予約を取りましょう。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

⑤乳歯から永久歯へ生えかわる時期にむし歯をつくりやすいから!

乳歯(子どもの歯)から永久歯(大人の歯)に生えかわるのは、だいたい5才~15

才くらいの間です。前歯から奥歯にかけて順番に生えかわると考えてよいのです

が、むし歯をつくるバイ菌は、この生えかわりのタイミングを狙っています。まず、

永久歯が出はじめると、その真上にある乳歯はグラグラして抜け落ちるのですが、

出はじめた永久歯が完全に頭を出しきるまで、3ヶ月から6ヶ月かかります。

その間、永久歯の頭の上には常に中途半端に歯肉に覆われ、常にその周囲にむし歯菌

が停滞しています。又、生えたての永久歯はとても柔らかく、むし歯になりやすいの

でとてもリスクの高い時期といえます。更に甘い飲食物を頻繁に摂取する時期でも

あり、歯ブラシも上手にできない年齢です。細心の注意を払い、予防処置が必要な

時期であると覚えておいていただきたいところです。とにかく、この年齢くらいが

最も生涯で一番むし歯のできやすい年齢です。この時期を乗り切り、「20才まで、1

本もむし歯をつくらない」を達成しましょう。

⑥乳歯から永久歯へ生えかわる時期が、歯並びに大きく影響を与えてしまうから!

5才から15才くらいの間に、乳歯(子どもの歯)から永久歯(大人の歯)に歯は生

えかわります。ただし、永久歯が変な場所から生えてきたり、乳歯がなかなか抜け

落ちなかったり、顎が成長せず永久歯の大きさと顎の大きさにバランスがとれな

かったりと、様々な要素が絡み合って、悪い歯並びに導かれやすい時期ともいえま

す。歯並びが悪くなってしまうと見栄えが悪いだけでなく、成人になってからむし歯

や歯周病にかかりやすく、しかも進行が速い環境となり、本来の歯の寿命をまっと

うできなくなり、50代後半から60代で抜け落ちてしまう傾向にあります。つまり歯

の生えかわりの時期は、とにかく定期的な検診が必ず必要となっています。

⑤乳歯から永久歯へ生えかわる時期にむし歯をつくりやすいから!

乳歯(子どもの歯)から永久歯(大人の歯)に生えかわるのは、だいたい5才~15

才くらいの間です。前歯から奥歯にかけて順番に生えかわると考えてよいのです

が、むし歯をつくるバイ菌は、この生えかわりのタイミングを狙っています。まず、

永久歯が出はじめると、その真上にある乳歯はグラグラして抜け落ちるのですが、

出はじめた永久歯が完全に頭を出しきるまで、3ヶ月から6ヶ月かかります。

その間、永久歯の頭の上には常に中途半端に歯肉に覆われ、常にその周囲にむし歯菌

が停滞しています。又、生えたての永久歯はとても柔らかく、むし歯になりやすいの

でとてもリスクの高い時期といえます。更に甘い飲食物を頻繁に摂取する時期でも

あり、歯ブラシも上手にできない年齢です。細心の注意を払い、予防処置が必要な

時期であると覚えておいていただきたいところです。とにかく、この年齢くらいが

最も生涯で一番むし歯のできやすい年齢です。この時期を乗り切り、「20才まで、1

本もむし歯をつくらない」を達成しましょう。

⑥乳歯から永久歯へ生えかわる時期が、歯並びに大きく影響を与えてしまうから!

5才から15才くらいの間に、乳歯(子どもの歯)から永久歯(大人の歯)に歯は生

えかわります。ただし、永久歯が変な場所から生えてきたり、乳歯がなかなか抜け

落ちなかったり、顎が成長せず永久歯の大きさと顎の大きさにバランスがとれな

かったりと、様々な要素が絡み合って、悪い歯並びに導かれやすい時期ともいえま

す。歯並びが悪くなってしまうと見栄えが悪いだけでなく、成人になってからむし歯

や歯周病にかかりやすく、しかも進行が速い環境となり、本来の歯の寿命をまっと

うできなくなり、50代後半から60代で抜け落ちてしまう傾向にあります。つまり歯

の生えかわりの時期は、とにかく定期的な検診が必ず必要となっています。  逆に歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスが黒字になるとむし歯になることはありません。本来歯科治療において最も重要なことは歯を削ってむし歯に詰めものをすることではなく、歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスを赤字から黒字へ変えることが一番大切です。なぜなら、カルシウムの収支バランスが赤字のままだと、必ず短期間で新たなむし歯ができてしまい、一生むし歯の悩みはついてまわるからです。常に歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスが黒字であれば、一生むし歯に悩まなくてすみますよね。ではどうしたら黒字に変えることができるのかというと、唾液の検査を行い、対応策を確立し、家で実践することです。つまり生活習慣を変えることです。唾液は透明な血液だと考えてください。唾液検査を行うと8つの項目を調べることができます。この8項目の検査結果で悪かったところに対し、改善するよう対策を立て家で実行することができれば、歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスは赤字から黒字体質となり、むし歯にならない体質へと変化していきます。

逆に歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスが黒字になるとむし歯になることはありません。本来歯科治療において最も重要なことは歯を削ってむし歯に詰めものをすることではなく、歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスを赤字から黒字へ変えることが一番大切です。なぜなら、カルシウムの収支バランスが赤字のままだと、必ず短期間で新たなむし歯ができてしまい、一生むし歯の悩みはついてまわるからです。常に歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスが黒字であれば、一生むし歯に悩まなくてすみますよね。ではどうしたら黒字に変えることができるのかというと、唾液の検査を行い、対応策を確立し、家で実践することです。つまり生活習慣を変えることです。唾液は透明な血液だと考えてください。唾液検査を行うと8つの項目を調べることができます。この8項目の検査結果で悪かったところに対し、改善するよう対策を立て家で実行することができれば、歯の表面から出入りするカルシウムの収支バランスは赤字から黒字体質となり、むし歯にならない体質へと変化していきます。 これが歯科治療の本質であるため、ぜひ唾液検査を活用することをおすすめします。

これが歯科治療の本質であるため、ぜひ唾液検査を活用することをおすすめします。

今回の唾液検査についてご説明します

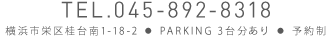

まず8つの検査項目を0~3の4段階で評価し、0が良好、3に向かうにつれて悪い結果であると考えて下さい。

◎ミュータンス菌および

今回の唾液検査についてご説明します

まず8つの検査項目を0~3の4段階で評価し、0が良好、3に向かうにつれて悪い結果であると考えて下さい。

◎ミュータンス菌および

ラクトバチラス菌について

お口の中に住みついている、代表的なむし歯菌をミュータンス菌及びラクトバチラス菌といいます。

お口の中に甘い食べ物などの糖類や炭水化物が入ってくると、この2つの菌は糖や炭水化物をエサにします。当然バイ菌といえどもエサを食べるとうんちやおしっこをします。それが酸です。

先ほどお話ししたとおり、酸は歯の表面のカルシウムを溶かしてしまいます。

ミュータンス菌やラクトバチラス菌が多く存在するということは、酸が大量に分泌されるためむし歯が発生するリスクは当然高まります。

www.cyber-digital.jp/dental-flash/

ラクトバチラス菌について

お口の中に住みついている、代表的なむし歯菌をミュータンス菌及びラクトバチラス菌といいます。

お口の中に甘い食べ物などの糖類や炭水化物が入ってくると、この2つの菌は糖や炭水化物をエサにします。当然バイ菌といえどもエサを食べるとうんちやおしっこをします。それが酸です。

先ほどお話ししたとおり、酸は歯の表面のカルシウムを溶かしてしまいます。

ミュータンス菌やラクトバチラス菌が多く存在するということは、酸が大量に分泌されるためむし歯が発生するリスクは当然高まります。

www.cyber-digital.jp/dental-flash/

◎飲食の回数について

又、逆の言い方をするとお口の中に糖や炭水化物(糖質)さえ入ってこなければ、むし歯菌がお口に存在していたとしても、酸を分泌することはないためむし歯になりません。ここで知っていただきたいことは、お口の中に入ってきた糖や炭水化物(糖質)の量は、ほとんど関係なくお口に入れた糖や炭水化物(糖質)の回数がむし歯の発生に大きく影響するということです。

つまりコーラを500㎖飲むにしても、1日かけて少しずつダラダラ飲むくらいであれば、短時間で一気飲みしてしまった方がむし歯の発するリスクは軽減します。したがって食べ物飲み物をお口に入れた回数分だけ、お口の中は酸で満たされ、歯の表面のカルシウムが溶け出す回数も増えてしまうのです。

◎飲食の回数について

又、逆の言い方をするとお口の中に糖や炭水化物(糖質)さえ入ってこなければ、むし歯菌がお口に存在していたとしても、酸を分泌することはないためむし歯になりません。ここで知っていただきたいことは、お口の中に入ってきた糖や炭水化物(糖質)の量は、ほとんど関係なくお口に入れた糖や炭水化物(糖質)の回数がむし歯の発生に大きく影響するということです。

つまりコーラを500㎖飲むにしても、1日かけて少しずつダラダラ飲むくらいであれば、短時間で一気飲みしてしまった方がむし歯の発するリスクは軽減します。したがって食べ物飲み物をお口に入れた回数分だけ、お口の中は酸で満たされ、歯の表面のカルシウムが溶け出す回数も増えてしまうのです。

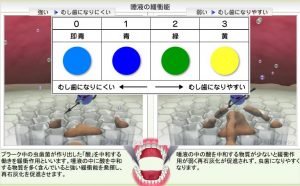

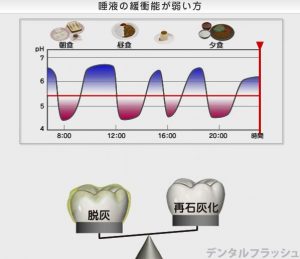

ただお口の中の酸は約30分前後で中性に戻ります。これを「唾液の緩衝能」と言います。30分はあくまでも平均値であり、10分で中性に戻る人もいれば、90分かかっても中性に戻らない人もいます。

当然歯の表面への酸の停滞時間は短ければ、短いほどむし歯発生のリスクは低下しますし、停滞時間が長くなれば長くなるほどむし歯発生のリスクは高くなります。つまり「唾液の緩衝能」が高いとむし歯は発生しづらくなります。

当然「唾液の緩衝能」が低いということは、唾液がむし歯から歯を守る能力が低いということなので、高める努力をしましょう。

唾液の緩衝能と唾液の分泌量は相関関係があり、分泌量が多いと、唾液の緩衝能も高く、分泌量が低いと緩衝能も低くなる傾向があります。

そのため、唾液の緩衝能が低い場合は唾液の分泌量を増やす努力が必要となります。

◎唾液の質と量

更に唾液は、むし歯菌や発生した酸を洗い流す働きがあります。食器を洗剤で洗うとき、水流が多ければ短時間で洗剤はきれいになりますが、水流が少なくなればなるほど洗剤を洗い流すのに時間が長くかかります。朝起きた時に口臭がするのは、夜寝ている間に唾液の分泌量が減少し、むし歯菌や歯周病菌が大量発生してしまうからです。したがって唾液の分泌量が多ければ多いほどむし歯発生のリスクは低下し、少なければ少ないほどむし歯発生リスクは上昇してしまいます。

やはり、唾液の分泌量が少ない場合は分泌量を増やす努力をしていきましょう。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

ただお口の中の酸は約30分前後で中性に戻ります。これを「唾液の緩衝能」と言います。30分はあくまでも平均値であり、10分で中性に戻る人もいれば、90分かかっても中性に戻らない人もいます。

当然歯の表面への酸の停滞時間は短ければ、短いほどむし歯発生のリスクは低下しますし、停滞時間が長くなれば長くなるほどむし歯発生のリスクは高くなります。つまり「唾液の緩衝能」が高いとむし歯は発生しづらくなります。

当然「唾液の緩衝能」が低いということは、唾液がむし歯から歯を守る能力が低いということなので、高める努力をしましょう。

唾液の緩衝能と唾液の分泌量は相関関係があり、分泌量が多いと、唾液の緩衝能も高く、分泌量が低いと緩衝能も低くなる傾向があります。

そのため、唾液の緩衝能が低い場合は唾液の分泌量を増やす努力が必要となります。

◎唾液の質と量

更に唾液は、むし歯菌や発生した酸を洗い流す働きがあります。食器を洗剤で洗うとき、水流が多ければ短時間で洗剤はきれいになりますが、水流が少なくなればなるほど洗剤を洗い流すのに時間が長くかかります。朝起きた時に口臭がするのは、夜寝ている間に唾液の分泌量が減少し、むし歯菌や歯周病菌が大量発生してしまうからです。したがって唾液の分泌量が多ければ多いほどむし歯発生のリスクは低下し、少なければ少ないほどむし歯発生リスクは上昇してしまいます。

やはり、唾液の分泌量が少ない場合は分泌量を増やす努力をしていきましょう。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

◎歯垢の蓄積量

やはりむし歯の発生に影響を大きく与えるのが歯垢です。歯の表面をつめで引っ掻くと白い塊がつきますよね、あれを歯垢と言います。

歯垢(プラーク)が大量に歯に付着しているということは、むし歯菌の塊を大量に歯に付着させているということなんです。当然歯は酸にさらされむし歯になるリスクは高まります。特にミュータンス菌はノリのようなベトベトした物質を分泌し、歯にへばり付きます。更に他のバイ菌ともノリによって強固に合体し、歯垢を形成し酸を分泌します。

歯垢は歯ブラシ1本だけだと50%くらいしか磨き取れません。歯間ブラシや糸ようじを併用して、ようやく90%近くまで、磨けるのでしっかり歯間ブラシや糸ようじも併用しましょう。できれば、時々お口の中を赤く染めてどれだけみがき残っているのか、確認すると良いでしょう。

赤く染める液体は、歯科医院や薬局で売っていますので、遊び感覚でぜひやってみて下さい。どの辺りにみがき残すか、ご自身の癖を確認することをおすすめします。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/

◎歯垢の蓄積量

やはりむし歯の発生に影響を大きく与えるのが歯垢です。歯の表面をつめで引っ掻くと白い塊がつきますよね、あれを歯垢と言います。

歯垢(プラーク)が大量に歯に付着しているということは、むし歯菌の塊を大量に歯に付着させているということなんです。当然歯は酸にさらされむし歯になるリスクは高まります。特にミュータンス菌はノリのようなベトベトした物質を分泌し、歯にへばり付きます。更に他のバイ菌ともノリによって強固に合体し、歯垢を形成し酸を分泌します。

歯垢は歯ブラシ1本だけだと50%くらいしか磨き取れません。歯間ブラシや糸ようじを併用して、ようやく90%近くまで、磨けるのでしっかり歯間ブラシや糸ようじも併用しましょう。できれば、時々お口の中を赤く染めてどれだけみがき残っているのか、確認すると良いでしょう。

赤く染める液体は、歯科医院や薬局で売っていますので、遊び感覚でぜひやってみて下さい。どの辺りにみがき残すか、ご自身の癖を確認することをおすすめします。

http://www.cyber-digital.jp/dental-flash/ ◎DMFT

DMFTとは、現在むし歯になってしまっている歯、もしくはむし歯によって治療の経験のある歯の本数を表す指数です。特に詰めものや銀歯の周囲にラクトバチラス菌が付着しやすいため、むし歯の再発生が起きやすく、注意が必要です。詰めものや銀歯のむし歯の再発生は平均6~7年サイクルで起こるため、DMFTの数値の高い方は、入念なケアが必要で早めの検診をおすすめします。

歯は削って詰め物をしたり、銀歯をかぶせたり、治療を重ねれば重ねるほど歯の寿命はどんどん短くなってしまうんです。特に神経を取ってしまった歯は要注意です。なぜなら神経の中には神経だけでなく、毛細血管も含まれ、すべて取り除かれてしまうため、歯に水分や栄養が通わなくなり、ドライフラワーのようにもろくなってしまいます。当然むし歯菌に溶かされやすくなり、歯も割れたり、亀裂が入って歯を抜いてしまう事態になる可能性が高くなってしまいます。一生ご自身の歯で食事をしたければ、歯の神経を取ったり、歯を削って詰め物したり、かぶせたり、といった状況をつくらないようにケアしていくことが大切です。

そのため、定期的に歯科医院に通い、メンテナンスを受け、唾液検査の検査結果に沿ったお口の管理を、ご家庭で実践していくと良いでしょう。

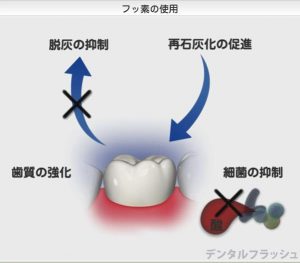

◎フッ素

フッ素とは歯をむし歯から守る薬剤のことです。

お口の中が中性の状態の時、唾液中に含まれているカルシウムを歯は再吸収するのですが、これにはかなり時間がかかります。これに対しお口の中が酸性になると、歯の表面からカルシウムが溶けていくのですが、これは急速に進んでいきます。そのため、歯へのカルシウムの再吸収を速やかにするためフッ素を塗布します。つまり吸収(再石灰化)を促進させ、更に酸によるカルシウムの溶け出す(脱灰)のを防ぐ効能があります。

又、フッ素はむし歯が糖や炭水化物を取り込むことを阻害し、歯を硬く強化できるため、むし歯予防に大変効果的であります。しかしフッ素を利用していない方が大変多く、利用していたとしても間違った使い方をしているため、効果が得られていないケースがほとんどです。ぜひ正しい知識をつけて日常に取り入れて下さい。

◎DMFT

DMFTとは、現在むし歯になってしまっている歯、もしくはむし歯によって治療の経験のある歯の本数を表す指数です。特に詰めものや銀歯の周囲にラクトバチラス菌が付着しやすいため、むし歯の再発生が起きやすく、注意が必要です。詰めものや銀歯のむし歯の再発生は平均6~7年サイクルで起こるため、DMFTの数値の高い方は、入念なケアが必要で早めの検診をおすすめします。

歯は削って詰め物をしたり、銀歯をかぶせたり、治療を重ねれば重ねるほど歯の寿命はどんどん短くなってしまうんです。特に神経を取ってしまった歯は要注意です。なぜなら神経の中には神経だけでなく、毛細血管も含まれ、すべて取り除かれてしまうため、歯に水分や栄養が通わなくなり、ドライフラワーのようにもろくなってしまいます。当然むし歯菌に溶かされやすくなり、歯も割れたり、亀裂が入って歯を抜いてしまう事態になる可能性が高くなってしまいます。一生ご自身の歯で食事をしたければ、歯の神経を取ったり、歯を削って詰め物したり、かぶせたり、といった状況をつくらないようにケアしていくことが大切です。

そのため、定期的に歯科医院に通い、メンテナンスを受け、唾液検査の検査結果に沿ったお口の管理を、ご家庭で実践していくと良いでしょう。

◎フッ素

フッ素とは歯をむし歯から守る薬剤のことです。

お口の中が中性の状態の時、唾液中に含まれているカルシウムを歯は再吸収するのですが、これにはかなり時間がかかります。これに対しお口の中が酸性になると、歯の表面からカルシウムが溶けていくのですが、これは急速に進んでいきます。そのため、歯へのカルシウムの再吸収を速やかにするためフッ素を塗布します。つまり吸収(再石灰化)を促進させ、更に酸によるカルシウムの溶け出す(脱灰)のを防ぐ効能があります。

又、フッ素はむし歯が糖や炭水化物を取り込むことを阻害し、歯を硬く強化できるため、むし歯予防に大変効果的であります。しかしフッ素を利用していない方が大変多く、利用していたとしても間違った使い方をしているため、効果が得られていないケースがほとんどです。ぜひ正しい知識をつけて日常に取り入れて下さい。

ここで、フッ素の正しい応用の仕方についてお話しさせて下さい。

現在、市販で購入できるのは歯磨き粉の大判はフッ素が配合されていますが、正しい使用方法をご存知ですか?知らない方がほとんどなのでぜひ覚えておいて下さい。

普通に歯ブラシに歯磨き粉を付けて、ブラッシングしてかまわないのですが、ブラッシング後30分程度ゆすがない方が良いんです。お口の中が泡だらけでかまわないので、できるだけ30分前後、ブクブクうがいをせずに我慢した方が良いです。少しでも長くお口にフッ素を停滞させないと効果が期待できません。もしどうしてもゆすぎたければ、「おちょこ」1杯分のお水をお口に含み軽くゆすいで、30分くらい飲食を控えると良いでしょう。

とにかく強いうがいはしないということが重要です。

ぜひ、日常生活に取り入れて予防に励んで下さい。

上記8つをぜひ検査して下さい。そして上記8つが歯に影響与えむし歯が発生していきます。

歯のカルシウムが「溶ける」「再吸収する」の収支バランスが黒字か、赤字であるのか目安を付けて下さい。この検査は1度きりの断片的なものではなく、1年に1回を目安に検査結果ををモニタリングしましょう。そして常にカルシウムの収支バランスが赤字か黒字か知っておくことが大切です。又、歯垢の磨き残し率も0%に近づくようにがんばって下さい。この検査を通じて学んだことをぜひご家庭で役立て下さい。

ここで、フッ素の正しい応用の仕方についてお話しさせて下さい。

現在、市販で購入できるのは歯磨き粉の大判はフッ素が配合されていますが、正しい使用方法をご存知ですか?知らない方がほとんどなのでぜひ覚えておいて下さい。

普通に歯ブラシに歯磨き粉を付けて、ブラッシングしてかまわないのですが、ブラッシング後30分程度ゆすがない方が良いんです。お口の中が泡だらけでかまわないので、できるだけ30分前後、ブクブクうがいをせずに我慢した方が良いです。少しでも長くお口にフッ素を停滞させないと効果が期待できません。もしどうしてもゆすぎたければ、「おちょこ」1杯分のお水をお口に含み軽くゆすいで、30分くらい飲食を控えると良いでしょう。

とにかく強いうがいはしないということが重要です。

ぜひ、日常生活に取り入れて予防に励んで下さい。

上記8つをぜひ検査して下さい。そして上記8つが歯に影響与えむし歯が発生していきます。

歯のカルシウムが「溶ける」「再吸収する」の収支バランスが黒字か、赤字であるのか目安を付けて下さい。この検査は1度きりの断片的なものではなく、1年に1回を目安に検査結果ををモニタリングしましょう。そして常にカルシウムの収支バランスが赤字か黒字か知っておくことが大切です。又、歯垢の磨き残し率も0%に近づくようにがんばって下さい。この検査を通じて学んだことをぜひご家庭で役立て下さい。

歯石除去にはどんな効果があるのか、また歯石を取らないとどうなるのか分からないという方も多

歯石除去にはどんな効果があるのか、また歯石を取らないとどうなるのか分からないという方も多

いのではないでしょうか。

歯医者でむし歯治療を受けた後などに「歯石も取っておきますね」とすすめられ、なんとなく歯石を

取った経験のある方が大半かもしれません。

歯石は表面が凸凹しているので細菌が住みつきやすく、むし歯、口臭、歯周病などのリスクを高め

ます。

そして、歯石は毎日ちゃんと歯磨きしているという人でも完全に防ぐことは不可能です。

1.歯石とは 歯石とは、口の中の汚れ(プラーク)の中の細菌が唾液中に含まれるカルシウムやリンなどのミネラル成分と結合し、時間が経って石のように硬くなってしまったものを言います。

個人差はありますがブラッシングで取りきれなかった汚れ(プラーク)は、付着して2日から2週

間程で歯石になってしまいます。

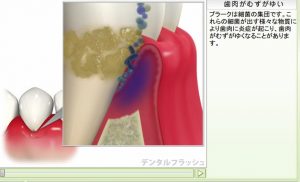

2.歯石除去して得られる5つの効果 2–1.歯周病を防ぐ歯周病は細菌感染症です。歯石自体は直接の感染症の原因ではありません。

歯石は歯の石と書くように歯に固くこびり付き、その表面がザラザラしているため周りに汚れが溜

まりやすくなります。

汚れ(プラーク)には細菌が多く含まれ、繁殖して毒素を出します。その毒素により歯茎の炎症が

悪化していくと言われています。

歯石を定期的に取って、汚れが溜まりにくいお口の環境を作ることで歯周病の予防ができるので

す。

2–2.口臭を防ぐ

歯石自体が臭いを発するものではありませんが、歯石に住みつく汚れ(プラーク)が口臭の原因に

なります。

歯石はザラザラしているため、表面にプラークが付着しやすくなります。口臭が気になる方で、歯

石を何年もとってもらっていない人はお口の中を確認してみてください。白い大きな塊がついてい

たら、それは歯石です。

2–3.歯が白くなる

歯石はうすい黄色の色をしています。歯の表面に歯石がついていると、全体的に歯がくすんで見え

ます。

歯石を除去して、歯の表面を磨くことで本来の白い歯を取り戻し、歯石がついている状態からワン

トーン白い歯に見えるようになります。

2–4.歯茎が引き締まる

歯茎からの出血はないけれど歯茎が腫れぼったい、ブヨブヨしているといった症状のある人は、歯

石を取ることで歯茎がキュッと引き締まり、腫れぼったさがなくなります。

歯石がついていると汚れが溜まり、歯茎の炎症がおこりやすい環境といえます。

もちろん歯石をとった後には、正しいブラッシングも必要です。歯石を取ることと、ブラッシング

を行うことを両立することで健康的な歯茎になるのです。

2–5.歯茎からの出血が止まる

歯磨きをすると出血する人は、歯の周りについた歯石が原因かもしれません。

歯石を取ることで、汚れがつきにくくなり歯茎の炎症も落ち着いてきます。

同時に正しいブラッシング方法で歯茎もマッサージしていくと、1週間くらいで出血しなくなるこ

ともあります。

3.歯医者で行う歯石除去固まってしまった歯石は歯磨きだけでは、除去できません。

最近では、ドラッグストアなどでセルフ歯石除去キットのような道具も販売されていますが、自分

で取る行為は歯や歯肉を傷付けてしまうので注意が必要です。

歯科医院に通院して専門的な機械(スケーラー)での除去が安全です。

歯石除去

歯科医院では専用の機械を使って歯石を除去していきます。超音波の振動で歯石を取り除く方法

や、歯茎の奥についている歯石を取り除くハンドスケーラーなどさまざまな機材を使って除去して

いきます。

4.歯石をそのままにしておくとどうなるか 4–1.歯肉炎になる歯石は歯肉にとって良くないものです。歯石が付着することにより、周りに汚れがつきやすくなる

ため、歯茎の炎症もでてきます。

歯茎の炎症が悪化すると、歯茎から出血してきます。歯磨きの時に血がでてくるような症状があれ

ば歯肉炎です。

4–2.歯周病を悪化させる

プラークの中でも空気を嫌う細菌(嫌気性菌)は、歯周ポケット(歯茎の中)に入り込み巣を作り

ます。

そのままプラーク中の細菌が活発に活動を続けると、歯を支えている骨までを溶かしていきます。

これが歯周病の進行です。

症状が悪化すれば歯がグラグラしてきたり、歯茎が痩せてくることもあります。さらに症状を放置

していると歯を抜かなければいけなくなることもあります。

5.自宅で出来る歯石予防におすすめのケア用品 歯石のつきやすい場所は、隣接面(歯と歯の間)や、歯頸部(歯と歯茎の溝の部分)です。正しいブラッシング方法や自分にあった補助的清掃用具(歯間ブラシやフロス)の使用で毎日プラークを

除去することにより歯石付着を予防することが出来ます。

5–1.歯ブラシ

歯石が付きやすい部位にしっかり当たる自分に合った歯ブラシの使用をお勧めします。

5–2.デンタルフロス

歯ブラシが当たりにくく歯石が溜まりやすい隣接面(歯と歯の間)にはフロスの使用をお勧めしま

す。

5–3.歯間ブラシ

こちらも歯と歯の間のプラークを除去するものです。

とにかく歯周病を食い止めるには、家でのホームケアとクリニックでの 定期クリーニングが必ず必要であり、歯科医院と患者様が2人3脚にならなければ なりません。ぜひ定期的に検査とクリーニングを行い受診して下さい。