ホームホワイトニングの6つの秘訣

真っ白な歯になりたい!ホームホワイトニングをやってみたい!という方は多いので

はないでしょうか?ホームホワイトニングとは、マウスピースと薬剤を使用して自宅で

簡単に出来るホワイトニング方法です。もしかしたら踏み出せない理由として『ホーム

ホワイトニングで本当に歯は白くなるの?』と疑っているのかもしれません。

しかし、ホワイトニング先進国であるアメリカでは約20年前から行われており、さ

らにホームホワイトニング利用経験者の割合が95%とも言われています。それだけ、

ホームホワイトニングの効果は実感されており、白い歯が相手に与える印象は重要だと

考えられているということです。ホームホワイトニングは、方法を間違わなければ、誰

でも簡単に真っ白な歯を手に入れることが出来ます。今日は、ホームホワイトニングで

結果を出す方法や使用方法・予算・注意点など、必要な情報を全てお伝えします。あな

たも真っ白な歯を手に入れて、笑顔の多い生活を送ってください。

1.ホームホワイトニングで歯の白さはこんなに変わる!

『ホームホワイトニングは、自分のペースで希望通りの白さまでホワイトニング出来ま

す。』

通常1週間のホームホワイトニングで最低1トーン、反応の出やすい方だと2?4トー

ン明るくなります。大人の方で歯の色は8?9トーンと言われているので、相当印象が

変わることがお分かりいただけると思います。

2.ホームホワイトニングとは

歯科医院で型取りをしてもらったオーダーメイドのマウスピースに薬剤を入れて、1日

2時間ほど装着するだけの非常に簡単なホワイトニング方法です。

3.ホームホワイトニングの使用方法

何事も正しい方法があります。本来得られる効果を得られないのは、間違ったやり方を

している場合がほとんどです。自己流を捨て、最も効果のでる方法を学んでください。

用意するもの

・自分専用のマウスピース

・専用薬剤

※歯科医院専売の薬剤を使用します。処方をしないと販売できない薬剤です。ドラッグストアなどで市販されているものとは異なりますので注意してください。

オススメの薬剤とその理由

・Tionホワイトニング

理由:日本製で『歯にしみにくい』という特徴を持っています。また、従来のホワイト

ニングの薬剤が透明なのに対してTIONは乳白色なので薬剤がどこまで入っているの

かわかりやすです。ホワイトニング剤は海外製が多いので、特性を必ず把握することが

トラブルを防ぎます。

必要な時間と期間

初回は1日2時間を2週間続けることで、白さを実感できます。白さを実感した後、し

ばらくホワイトニングを行わないと歯の色は戻ってきますので、気になり始めたら再度

行います。初回に比べ、効果を実感しやすくなっているので、一度行うだけでも白さを

実感できる度合いが高まります。最適なタイミングで行うことで、常に真っ白な歯を

キープできます。

使用方法

まず最初に歯医者で行う手順

1.お口の中全体をチェックします。

2.お口の中をクリーニングします。(着色や歯石を取ります)

3.レントゲンでむし歯がないか確認します。(むし歯があると痛みが出てしまうため)

4.お口の中の写真を撮ります。(ホワイトニング前の色を確認します)

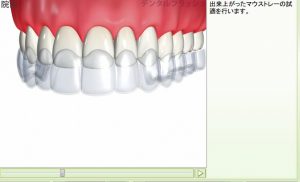

5.歯型を取りマウストレーを作成します。(3、4日で出来上がります)

6.マウストレーをお口の中にあわせて痛い所がないか確認します。

7.マウストレーとジェルをお渡しし、使い方を説明します。

次に自宅で行う手順

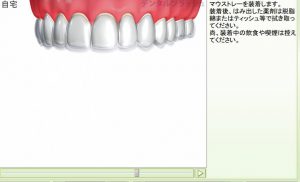

1.きれいに歯磨きをします。

2.マウストレーの歯の唇側(ポッチのある方)にジェルを米粒大の量入れます。

3.マウストレーを歯に装着します。

4.もしジェルがあふれたらティッシュでふき取ります。

5.1日1回2時間を目安に装着してください。

6.トレー装着中の飲食喫煙はできません。

7.トレー装着中は強く噛まないでください。

2時間経ったら

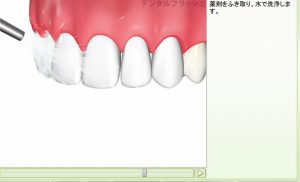

1.マウストレーを外します。

2.お口を良くすすいでください。歯を磨いてください。

3.マウストレーを流水で良く洗ってください。

4.ジェルが残るようであれば歯ブラシでやさしく洗い、水を切ってケースにしまいます。

効果を最大にするコツと注意点

・ホワイトニングをした直後30分?1時間は飲食をしてはいけません。

・ホワイトニングの効果を最大にするため、期間中は着色性の強い飲食物は取らないよ うにしましょう。

・毎日続けた場合、通常は2週間で目に見える効果が表れます。安定した結果を得るためには、さらに1?2週間続けてください。

・ジェルはきちんとキャップをし、冷暗所で保管してください。(冷蔵庫で保管しても大丈夫ですが、凍らせないようにご注意ください。)ジェルの使用期間は、ご購入か ら1年です。

・日頃から歯磨きをしっかり行うことが、白さを保つポイントです。

使用期間中控えたい食べ物や飲み物

飲み物:コーヒー・紅茶・烏龍茶・抹茶・赤ワイン・ベリー系ジュース・コーラ・ココア

食べ物:カレー・ミートソース・キムチ・コチュジャン・豆板醤・チョコ・醤油・ソース・味噌・ケチャップ・からし・わさび・その他色の濃いもの・合成着色料が入ったもの

その他:たばこ・うがい薬・口紅・色付き歯磨き粉

繰り返し継続していくことが大切

ホームホワイトニングで歯を真っ白にする一番のポイントは継続することです。ホーム

ホワイトニングは専門知識のない方でも安心して使っていただけるように作られていま

す。そのため、歯医者で行うオフィスホワイトニングの薬剤に比べ、濃度が10%?

20%しかありません。継続することで、トーンが明るくなり、日に日に白さを増すの

です。”継続は力なり”ですね。

4.予算

ホームホワイトニングは、薬剤の本数にもよりますが、3万円前後くらいだと考えてお

きましょう。この違いは、使用している薬剤の値段とその歯科医院の方針によっての差

だと言えます。

ホームホワイトニングの特徴としては、オフィスホワイトニングと違い、白くする歯の

本数によって左右されないという点です。ホームホワイトニングは、歯全体を覆うマウ

スピースを作るため、白くしたい所に薬剤を注入すればいいのですが、オフィスホワイ

トニングは1本の歯に対する価格なので本数が増えればその分費用も増えるという訳で

す。また、ホームホワイトニングはホワイトニング後に後戻りしても薬剤のみ購入すれ

ばまたホワイトニングできるのでその面から見てもホームホワイトニングのほうが安く

なります。

5.ホームホワイトニングに適していない方

ホームホワイトニングは安心して使用できるお手軽な方法ですが、その中でも行っては

いけない方も存在します。望む結果を得られるよう、まずは自分が該当していないか必

ずチェックしましょう。

・妊婦さん:妊娠中は体内のホルモンバランスが崩れているため、体調に影響が全くないとも言えません。薬剤が直接害となることはありませんが、念には念をいれましょう。

・むし歯がある方:薬剤によってしみたり、悪化させてしまう懸念があります。

・歯並びが極端に悪い方:マウスピースを装着できない可能性があります。

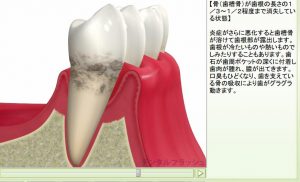

・歯周病の方:歯茎が腫れたり下がってしまっている場合、優先すべき順番は歯周病の治療になります。歯周病を放置して抜歯しなければならなくなってしまうと、元も子もありません。

・幼少期にテトラサイクリン系抗生物質の薬を飲んでいて、歯がグレーになっている方:歯の形成時に色素が沈着してまっているため、効果を実感できません。

6.オフィスホワイトニングとの比較とホームホワイトニングのデメリット

オフィスホワイトニングとは、歯医者で行うホワイトニングのことです。自宅で行う

ホームホワイトニングと、歯医者で行うオフィスホワイトニングとでは下記の図のよう

な違いがあります。

ホームホワイトニング オフィスホワイトニング

白さの実現 回数次第で真っ白に 回数次第で真っ白に

1回にかかる時間 2時間 1時間

白くするまでの時間 1?2週間で実感 1回の施術で実感

維持できる期間 6ヶ月くらい 2?3ヶ月

どちらの方法でも歯を真っ白にすることはできますが、オフィスホワイトニングは短期

間で白くする事ができます。しかし、効果の持続が短いのが特徴です。対して、ホーム

ホワイトニングは白くなるまでに時間がかかるものの、効果の持続性は長いのが特徴で

すね。

「来週の結婚式までに白くさせたい!」というような方は、オフィスホワイトニングを

選択し、「少し時間がかかっても良いから家でやりたい」という方はホームホワイトニ

ングを選択するなど、ご自身のライフスタイルや口内状態に合わせて選択しましょう。

口内状態に関しては信頼できる歯科医院の先生と相談して、判断してくださいね。

※ホワイトニングのデメリットとして、どちらの方法を選択したとしても、人によっては、歯がしみてしまう場合があります。しみると感じた場合には放置せず、歯科医師に相談してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ホームホワイトニングのメリットやデメリット、効果を最大

限に高める使い方についてご理解頂けたかと思います。ホワイトニングは、正しい方法

で行えばどなたでも歯を白くする事ができます。ぜひ、今回の記事を参考にして頂い

て、効果的にご自宅でホワイトニングを行ってみて下さいね。

※ホワイトニングの度合いは、個人差があります。今回の記事は一つの参考としてご認識下さい。

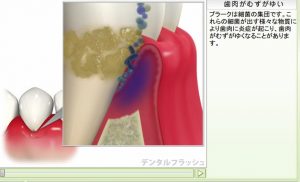

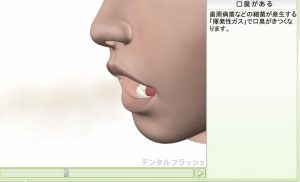

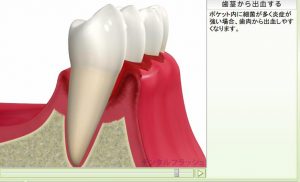

ネバネバする

・歯を磨くと出血する

・歯茎が赤く腫れている

特に歯と歯茎の境目が赤く腫れたように見える、歯ブラシをすると歯茎から血が出るという場合

は、歯肉炎である可能性が高いです。

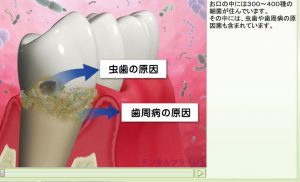

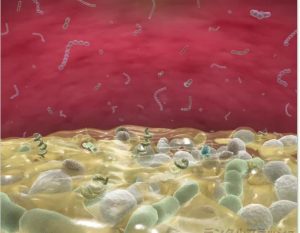

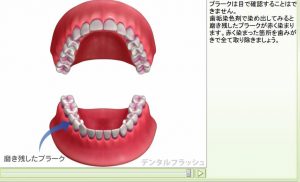

歯肉炎は若者からお年寄りまで幅広い年代で見られ、症状の出る期間は口腔内の細菌の保有バラン

スによってかなり個人差があると言われています。歯肉炎の原因はプラーク(歯垢)での細菌の繁

殖ですので、普段からケアしていくことが最も大切です。

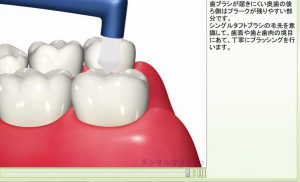

◆おすすめ歯磨き方法(スクラビング法)

普段から行えるケアとして最も簡単に清掃できるのが、「スクラビング法」という歯磨き方法で

す。スクラビング法のポイントは下記です。

・歯と歯茎に歯ブラシの毛を直角に当て小刻みに前後に振動させる

・振動幅は2?3ミリで20回程度振動させる

・歯の裏側で直角であてるのが難しい場合、45度程度でもOK

この際に1番大事なことは、ストロークの大きな歯磨きではなく、あくまでも振動させるように小

刻みで動かすということです。また、歯ブラシの毛の一部が必ず歯茎に触れているようにすること

も大切です。では、歯肉炎対策ができる歯ブラシや歯磨き粉選びについてみていきましょう。

2.歯肉炎?治し方のポイント

2-1.歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

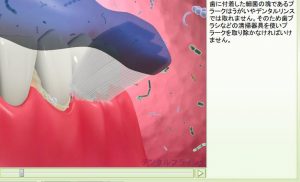

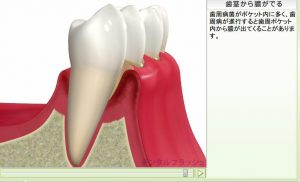

歯肉炎の場合、歯と歯肉の境目や歯周ポケット近くまでできるだけ歯垢を落とす必要があります。

そのため、毛先が歯肉の境目に入っていくように先端が細いものが最適です。しかし、このタイプ

の歯ブラシは先端の細さゆえに歯の表面を磨く力が弱いので、密にブラシが植毛されているものを

選びましょう。

また、デンタルフロス・歯間ブラシなどを使えば、歯と歯の間や溝の部分の歯垢を落とすことがで

き、歯磨きでは落とせない部分のケアできます。歯肉炎用に市販されているデンタルフロスに関し

ては『あなたに合ったおすすめのデンタルフロスの選び方』などが参考になります。

手磨き用の歯ブラシではなく電動歯ブラシを使われている方もいらっしゃると思いますが、どちら

の方が優れているとは一概に言えません。

2-2.歯磨き粉は発泡剤不使用のものを選ぶ

歯磨き粉の多くには、爽快感を得るために強めのミントや発泡剤などを使用しています。こういっ

た歯磨き粉を必要以上に多く使うことで、口の中が清涼感でいっぱいになってしまい、磨きが不完

全でも磨いたつもりになってしまうことがあります。そういったことを防ぐ意味で、発泡剤不使用

の歯磨き粉がおすすめです。価格は600円前後で購入できます。

また、炎症がひどい場合は痛くて歯ブラシを使えないこともあります。そのような場合は指につけ

て直接歯茎をマッサージするように使うタイプもあるので、歯茎の状態に合わせて歯磨き粉を使い

分けましょう。歯磨き粉だけで歯肉炎を治すことはできませんが、ご紹介した歯磨き粉とスクラビ

ング法を組み合わせれば、非常に効果的と考えられます。

3.歯医者さんで治療

歯肉炎は歯周病の初期の状態ですが、ほとんどの場合は近所の歯科医院に行けば保険適用の範囲内

で治療が可能です。歯垢や歯石を除去し、歯磨き指導をしてもらうことで歯肉炎の再発を予防する

こともできます。どこの街にも必ずある近所の歯医者さんなら、むし歯治療を中心に行っていても、

歯肉炎など歯周病の治療をやってもらえます。また、重度の歯肉炎の場合は抗生物質などの薬によ

る治療や手術療法を行っている歯医者さんもあります。

4.まとめ

歯肉炎の治し方のポイントを整理すると下記になります。

・スクラビング法による毎日の歯みがき

・歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

・歯磨き粉はできれば発泡剤を使っていないものを選ぶ

歯肉炎は歯周病の初期段階なので軽く考えてしまいがちですが、症状が進行すると最終的には歯を

失うこともあります。また、歯を失うだけでなく実際に口の中の病気が原因で重篤な病気を引き起

こし、死亡するケースもあります。毎日の丁寧なブラッシングを心がけ、明るく元気な生活を送っ

て下さい。

ネバネバする

・歯を磨くと出血する

・歯茎が赤く腫れている

特に歯と歯茎の境目が赤く腫れたように見える、歯ブラシをすると歯茎から血が出るという場合

は、歯肉炎である可能性が高いです。

歯肉炎は若者からお年寄りまで幅広い年代で見られ、症状の出る期間は口腔内の細菌の保有バラン

スによってかなり個人差があると言われています。歯肉炎の原因はプラーク(歯垢)での細菌の繁

殖ですので、普段からケアしていくことが最も大切です。

◆おすすめ歯磨き方法(スクラビング法)

普段から行えるケアとして最も簡単に清掃できるのが、「スクラビング法」という歯磨き方法で

す。スクラビング法のポイントは下記です。

・歯と歯茎に歯ブラシの毛を直角に当て小刻みに前後に振動させる

・振動幅は2?3ミリで20回程度振動させる

・歯の裏側で直角であてるのが難しい場合、45度程度でもOK

この際に1番大事なことは、ストロークの大きな歯磨きではなく、あくまでも振動させるように小

刻みで動かすということです。また、歯ブラシの毛の一部が必ず歯茎に触れているようにすること

も大切です。では、歯肉炎対策ができる歯ブラシや歯磨き粉選びについてみていきましょう。

2.歯肉炎?治し方のポイント

2-1.歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

歯肉炎の場合、歯と歯肉の境目や歯周ポケット近くまでできるだけ歯垢を落とす必要があります。

そのため、毛先が歯肉の境目に入っていくように先端が細いものが最適です。しかし、このタイプ

の歯ブラシは先端の細さゆえに歯の表面を磨く力が弱いので、密にブラシが植毛されているものを

選びましょう。

また、デンタルフロス・歯間ブラシなどを使えば、歯と歯の間や溝の部分の歯垢を落とすことがで

き、歯磨きでは落とせない部分のケアできます。歯肉炎用に市販されているデンタルフロスに関し

ては『あなたに合ったおすすめのデンタルフロスの選び方』などが参考になります。

手磨き用の歯ブラシではなく電動歯ブラシを使われている方もいらっしゃると思いますが、どちら

の方が優れているとは一概に言えません。

2-2.歯磨き粉は発泡剤不使用のものを選ぶ

歯磨き粉の多くには、爽快感を得るために強めのミントや発泡剤などを使用しています。こういっ

た歯磨き粉を必要以上に多く使うことで、口の中が清涼感でいっぱいになってしまい、磨きが不完

全でも磨いたつもりになってしまうことがあります。そういったことを防ぐ意味で、発泡剤不使用

の歯磨き粉がおすすめです。価格は600円前後で購入できます。

また、炎症がひどい場合は痛くて歯ブラシを使えないこともあります。そのような場合は指につけ

て直接歯茎をマッサージするように使うタイプもあるので、歯茎の状態に合わせて歯磨き粉を使い

分けましょう。歯磨き粉だけで歯肉炎を治すことはできませんが、ご紹介した歯磨き粉とスクラビ

ング法を組み合わせれば、非常に効果的と考えられます。

3.歯医者さんで治療

歯肉炎は歯周病の初期の状態ですが、ほとんどの場合は近所の歯科医院に行けば保険適用の範囲内

で治療が可能です。歯垢や歯石を除去し、歯磨き指導をしてもらうことで歯肉炎の再発を予防する

こともできます。どこの街にも必ずある近所の歯医者さんなら、むし歯治療を中心に行っていても、

歯肉炎など歯周病の治療をやってもらえます。また、重度の歯肉炎の場合は抗生物質などの薬によ

る治療や手術療法を行っている歯医者さんもあります。

4.まとめ

歯肉炎の治し方のポイントを整理すると下記になります。

・スクラビング法による毎日の歯みがき

・歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

・歯磨き粉はできれば発泡剤を使っていないものを選ぶ

歯肉炎は歯周病の初期段階なので軽く考えてしまいがちですが、症状が進行すると最終的には歯を

失うこともあります。また、歯を失うだけでなく実際に口の中の病気が原因で重篤な病気を引き起

こし、死亡するケースもあります。毎日の丁寧なブラッシングを心がけ、明るく元気な生活を送っ

て下さい。