人によってむし歯と歯周病の対策は違います。

ただ漠然とブラッシングを惰性でしていても、むし歯と歯周病は防げません。 一番良くないことは何となく惰性でのブラッシング。 各論は次回に譲るとして、今回はまずむし歯と歯周病の違いをもう一度 整理しましょう。1. 虫歯と歯周病はどう違うの?

歯のトラブルといえば「虫歯」と「歯周病」。

名前はよく聞きますが、実は原因も進み方も全く違います。

-

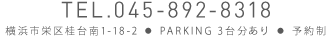

虫歯 …「歯」そのものが溶けて壊れる病気、歯に穴が開く病気

-

歯周病 …「歯を支える組織」が壊れる病気・初期は歯茎の腫れ、出血、末期は骨の溶解

つまり、虫歯は 歯の病気、歯周病は 歯を支える組織の病気 なのです。

2. 虫歯の特徴

-

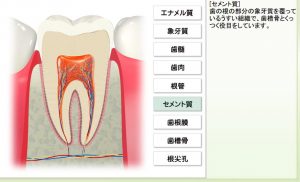

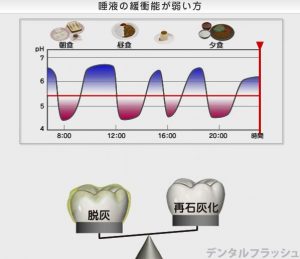

原因:細菌が糖分を分解して酸を出し、歯が溶ける

-

症状:しみる、痛い、穴があく

-

進行:早ければ2か月で大きく悪化することも

-

治療:削って詰め物や被せ物をする、重度なら神経治療

👉 早期に見つければ「削らずに経過観察」で済むこともあります。

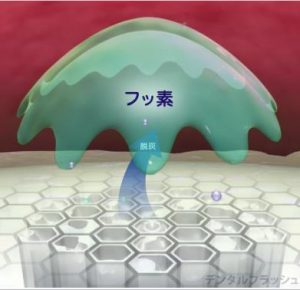

3. 歯周病の特徴

-

原因:歯ぐきにプラーク(細菌のかたまり)がたまり、炎症が起こる

-

症状:歯ぐきの腫れ・出血・口臭、進行すると歯がぐらつく

-

進行:ゆっくり進むが、気づいた時には重症になっていることが多い

-

治療:歯石除去、歯ぐきのクリーニング、重度の場合は外科治療

👉 初期の歯周病は「痛みがほとんどない」ため、気づかれにくいのが特徴です。

4. 虫歯と歯周病の共通点

実は全く違う病気でも、「予防方法」には共通点があります。

-

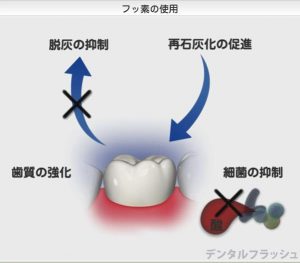

毎日の正しい歯みがき

-

フロスや歯間ブラシでのケア

-

定期的な歯科検診

幹なる部分は同じですが、人によって枝葉の部分が変わります。

5. まとめ

-

虫歯は歯が壊れる病気、歯周病は歯を支える組織が壊れる病気

-

虫歯は痛みで気づきやすいが、歯周病は気づきにくい

- むし歯はレベルによって削らなくても治せる方法があります。

-

共通する予防法は「毎日のセルフケア+歯科医院での定期検診」

👉 次回は「プラークと歯石の違い」について解説します。

歯みがきしているのにできる“歯石”って、いったい何者?