ホームホワイトニングの6つの秘訣

真っ白な歯になりたい!ホームホワイトニングをやってみたい!という方は多いので

はないでしょうか?ホームホワイトニングとは、マウスピースと薬剤を使用して自宅で

簡単に出来るホワイトニング方法です。もしかしたら踏み出せない理由として『ホーム

ホワイトニングで本当に歯は白くなるの?』と疑っているのかもしれません。

しかし、ホワイトニング先進国であるアメリカでは約20年前から行われており、さ

らにホームホワイトニング利用経験者の割合が95%とも言われています。それだけ、

ホームホワイトニングの効果は実感されており、白い歯が相手に与える印象は重要だと

考えられているということです。ホームホワイトニングは、方法を間違わなければ、誰

でも簡単に真っ白な歯を手に入れることが出来ます。今日は、ホームホワイトニングで

結果を出す方法や使用方法・予算・注意点など、必要な情報を全てお伝えします。あな

たも真っ白な歯を手に入れて、笑顔の多い生活を送ってください。

1.ホームホワイトニングで歯の白さはこんなに変わる!

『ホームホワイトニングは、自分のペースで希望通りの白さまでホワイトニング出来ま

す。』

通常1週間のホームホワイトニングで最低1トーン、反応の出やすい方だと2?4トー

ン明るくなります。大人の方で歯の色は8?9トーンと言われているので、相当印象が

変わることがお分かりいただけると思います。

2.ホームホワイトニングとは

歯科医院で型取りをしてもらったオーダーメイドのマウスピースに薬剤を入れて、1日

2時間ほど装着するだけの非常に簡単なホワイトニング方法です。

3.ホームホワイトニングの使用方法

何事も正しい方法があります。本来得られる効果を得られないのは、間違ったやり方を

している場合がほとんどです。自己流を捨て、最も効果のでる方法を学んでください。

用意するもの

・自分専用のマウスピース

・専用薬剤

※歯科医院専売の薬剤を使用します。処方をしないと販売できない薬剤です。ドラッグストアなどで市販されているものとは異なりますので注意してください。

オススメの薬剤とその理由

・Tionホワイトニング

理由:日本製で『歯にしみにくい』という特徴を持っています。また、従来のホワイト

ニングの薬剤が透明なのに対してTIONは乳白色なので薬剤がどこまで入っているの

かわかりやすです。ホワイトニング剤は海外製が多いので、特性を必ず把握することが

トラブルを防ぎます。

必要な時間と期間

初回は1日2時間を2週間続けることで、白さを実感できます。白さを実感した後、し

ばらくホワイトニングを行わないと歯の色は戻ってきますので、気になり始めたら再度

行います。初回に比べ、効果を実感しやすくなっているので、一度行うだけでも白さを

実感できる度合いが高まります。最適なタイミングで行うことで、常に真っ白な歯を

キープできます。

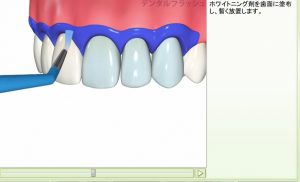

使用方法

まず最初に歯医者で行う手順

1.お口の中全体をチェックします。

2.お口の中をクリーニングします。(着色や歯石を取ります)

3.レントゲンでむし歯がないか確認します。(むし歯があると痛みが出てしまうため)

4.お口の中の写真を撮ります。(ホワイトニング前の色を確認します)

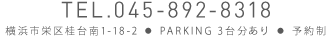

5.歯型を取りマウストレーを作成します。(3、4日で出来上がります)

6.マウストレーをお口の中にあわせて痛い所がないか確認します。

7.マウストレーとジェルをお渡しし、使い方を説明します。

次に自宅で行う手順

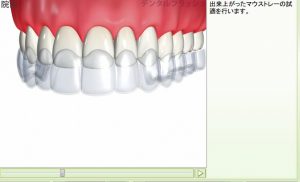

1.きれいに歯磨きをします。

2.マウストレーの歯の唇側(ポッチのある方)にジェルを米粒大の量入れます。

3.マウストレーを歯に装着します。

4.もしジェルがあふれたらティッシュでふき取ります。

5.1日1回2時間を目安に装着してください。

6.トレー装着中の飲食喫煙はできません。

7.トレー装着中は強く噛まないでください。

2時間経ったら

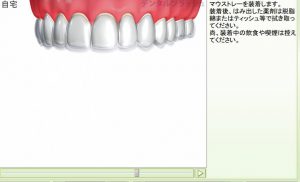

1.マウストレーを外します。

2.お口を良くすすいでください。歯を磨いてください。

3.マウストレーを流水で良く洗ってください。

4.ジェルが残るようであれば歯ブラシでやさしく洗い、水を切ってケースにしまいます。

効果を最大にするコツと注意点

・ホワイトニングをした直後30分?1時間は飲食をしてはいけません。

・ホワイトニングの効果を最大にするため、期間中は着色性の強い飲食物は取らないよ うにしましょう。

・毎日続けた場合、通常は2週間で目に見える効果が表れます。安定した結果を得るためには、さらに1?2週間続けてください。

・ジェルはきちんとキャップをし、冷暗所で保管してください。(冷蔵庫で保管しても大丈夫ですが、凍らせないようにご注意ください。)ジェルの使用期間は、ご購入か ら1年です。

・日頃から歯磨きをしっかり行うことが、白さを保つポイントです。

使用期間中控えたい食べ物や飲み物

飲み物:コーヒー・紅茶・烏龍茶・抹茶・赤ワイン・ベリー系ジュース・コーラ・ココア

食べ物:カレー・ミートソース・キムチ・コチュジャン・豆板醤・チョコ・醤油・ソース・味噌・ケチャップ・からし・わさび・その他色の濃いもの・合成着色料が入ったもの

その他:たばこ・うがい薬・口紅・色付き歯磨き粉

繰り返し継続していくことが大切

ホームホワイトニングで歯を真っ白にする一番のポイントは継続することです。ホーム

ホワイトニングは専門知識のない方でも安心して使っていただけるように作られていま

す。そのため、歯医者で行うオフィスホワイトニングの薬剤に比べ、濃度が10%?

20%しかありません。継続することで、トーンが明るくなり、日に日に白さを増すの

です。”継続は力なり”ですね。

4.予算

ホームホワイトニングは、薬剤の本数にもよりますが、3万円前後くらいだと考えてお

きましょう。この違いは、使用している薬剤の値段とその歯科医院の方針によっての差

だと言えます。

ホームホワイトニングの特徴としては、オフィスホワイトニングと違い、白くする歯の

本数によって左右されないという点です。ホームホワイトニングは、歯全体を覆うマウ

スピースを作るため、白くしたい所に薬剤を注入すればいいのですが、オフィスホワイ

トニングは1本の歯に対する価格なので本数が増えればその分費用も増えるという訳で

す。また、ホームホワイトニングはホワイトニング後に後戻りしても薬剤のみ購入すれ

ばまたホワイトニングできるのでその面から見てもホームホワイトニングのほうが安く

なります。

5.ホームホワイトニングに適していない方

ホームホワイトニングは安心して使用できるお手軽な方法ですが、その中でも行っては

いけない方も存在します。望む結果を得られるよう、まずは自分が該当していないか必

ずチェックしましょう。

・妊婦さん:妊娠中は体内のホルモンバランスが崩れているため、体調に影響が全くないとも言えません。薬剤が直接害となることはありませんが、念には念をいれましょう。

・むし歯がある方:薬剤によってしみたり、悪化させてしまう懸念があります。

・歯並びが極端に悪い方:マウスピースを装着できない可能性があります。

・歯周病の方:歯茎が腫れたり下がってしまっている場合、優先すべき順番は歯周病の治療になります。歯周病を放置して抜歯しなければならなくなってしまうと、元も子もありません。

・幼少期にテトラサイクリン系抗生物質の薬を飲んでいて、歯がグレーになっている方:歯の形成時に色素が沈着してまっているため、効果を実感できません。

6.オフィスホワイトニングとの比較とホームホワイトニングのデメリット

オフィスホワイトニングとは、歯医者で行うホワイトニングのことです。自宅で行う

ホームホワイトニングと、歯医者で行うオフィスホワイトニングとでは下記の図のよう

な違いがあります。

ホームホワイトニング オフィスホワイトニング

白さの実現 回数次第で真っ白に 回数次第で真っ白に

1回にかかる時間 2時間 1時間

白くするまでの時間 1?2週間で実感 1回の施術で実感

維持できる期間 6ヶ月くらい 2?3ヶ月

どちらの方法でも歯を真っ白にすることはできますが、オフィスホワイトニングは短期

間で白くする事ができます。しかし、効果の持続が短いのが特徴です。対して、ホーム

ホワイトニングは白くなるまでに時間がかかるものの、効果の持続性は長いのが特徴で

すね。

「来週の結婚式までに白くさせたい!」というような方は、オフィスホワイトニングを

選択し、「少し時間がかかっても良いから家でやりたい」という方はホームホワイトニ

ングを選択するなど、ご自身のライフスタイルや口内状態に合わせて選択しましょう。

口内状態に関しては信頼できる歯科医院の先生と相談して、判断してくださいね。

※ホワイトニングのデメリットとして、どちらの方法を選択したとしても、人によっては、歯がしみてしまう場合があります。しみると感じた場合には放置せず、歯科医師に相談してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ホームホワイトニングのメリットやデメリット、効果を最大

限に高める使い方についてご理解頂けたかと思います。ホワイトニングは、正しい方法

で行えばどなたでも歯を白くする事ができます。ぜひ、今回の記事を参考にして頂い

て、効果的にご自宅でホワイトニングを行ってみて下さいね。

※ホワイトニングの度合いは、個人差があります。今回の記事は一つの参考としてご認識下さい。

オフィスホワイトニングってなに?

ってオフィスホワイトニングは短期間で歯を白くする!

歯を白くしたい!ホワイトニングをやってみたい!という方は多いのではないでしょ

うか?

一般にホワイトニングとはホームホワイトニングとオフィスホワイトニングを言い、

同時に両方を行うホワイトニングをデュアルホワイトニングと言います。今回はそれ

ぞれのシステムについてご説明していきましょう。本当に白くなるかどうか、費用、期

間についての疑問、不安もあるのではないでしょうか?

まずオフィスホワイトニングとは、クリニック内で施術を受けるホワイトニングで

す。又ホームホワイトニングとは、ご自宅で行うホワイトニングであり、今回はオフィ

スホワイトニングについてご説明していきたいと思います。

しかし、実はオフィスホワイトニングの薬は1991年に日本で開発され、認可の関

係で日本では使用できず、アメリカで使われるようになりホワイトニング先進国となっ

たのです。それだけオフィスホワイトニングは歴史があり、効果も実証されているので

す。オフィスホワイトニングは歯医者で行う方法なので安全に白い歯を手に入れること

ができます。今回はホワイトニングで結果を出す方法や使用方法・予算・注意点など、

必要な情報を全てお伝えします。あなたも白い歯を手に入れて、明るい生活を送ってく

ださい。

1.オフィスホワイトニングでは歯の白さはこんなに変わる!

オフィスホワイトニングは1回の処置で白さを実感できます。初めての方は1回より

続けて3回行うことによりより効果が高くなります。1回に処置で1トーンから2トー

ン白くなります。3回の処置で3?5トーン白くなります。この辺りは事前に検査を受

け説明を求めて下さい。

2.オフィスホワイトニングとは

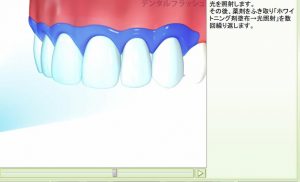

歯科医院で行う歯のホワイトニングです。歯に直接薬剤を塗布し、光を当てて歯をホ

ワイトニングしていく方法です。1回目の処置でホワイトニングの効果が出るので早く

歯を白くしたい方にはおすすめの方法になります。

オフィスホワイトニング後の白さは徐々に戻ってしまうために、ホームホワイトニン

グを併用することによって白さが持続できます。

3.オフィスホワイトニングの方法

必要な時間と期間

歯科医院で行い、1回のホワイトニングは1時間から1時間半くらいです。1回のホ

ワイトニングでも効果は期待できますが、1週間に1度、3回行うことで白さをより実

感できます。白さを実感した後、しばらくホワイトニングを行わないと歯の色は戻って

きますので、気になり始めたら再度行います。半年ぐらいに1回程度です。初回に比

べ、効果を実感しやすくなっているので、1度行うだけでも白さを実感できる度合いが

高まります。最適なタイミングで行うことで、常に真っ白な歯をキープできます。ま

た、ホームホワイトニングを一緒に行うことで白さをより長く維持できます。

手順

お口の中をチェックします。まず、

術前検査(ホワイトニングとは別の日)

1.前歯の色調をチェックします。

2.レントゲンにて、むし歯があるか、神経の有無等をチェックします。

むし歯があると先にむし歯の治療が必要になります。又神経の無い歯には別の方法のホワ

イトニングが必要となります。

3.お口の中のクリーニングを行い、着色、歯垢、歯石を取りホワイトニングを行う準備を

します。

ホワイトニング当日

?お口の中の写真を撮ります。

?歯に薬を塗って光を当てます。

?薬を洗い流します。

?、?を5回繰り返します。

?お口の中の写真を撮って?と比較します。

1?2週間の間隔で???を2回もしくは3回繰り返します。

そして2?3ヶ月後にメンテナンス及び再ホワイトニングを行います。

効果を最大にするコツと注意点

・ホワイトニングをした直後30分?1時間は飲食をしてはいけません。

・ホワイトニングの効果を最大にするため、期間中は着色性の強い飲食物は取らないよ

うにしましょう。

・1回でも効果がありますが、3回行うことでより効果が実感できます。

・日頃から歯磨きをしっかり行うことが、白さを保つポイントです。

試用期間中控えたい食べ物や飲み物

飲み物:コーヒー・紅茶・烏龍茶・抹茶・赤ワイン・ベリー系ジュース・コーラ・ココア

食べ物:カレー・ミートソース・キムチ・コチュジャン・豆板醤・チョコ・醤油・ソース・味噌・ケチャップ・からし・わさび・その他の色の濃いもの・合成着色料が入ったもの

その他:たばこ・うがい薬・口紅・色付きの歯磨き粉

繰り返し継続していくことが大切

オフィスホワイトニングで歯を真っ白にする一番のポイントは継続することです。オ

フィスホワイトニングは2?3ヶ月に1回程度繰り返し行うことで白さを持続できま

す。また、ホームホワイトニングを一緒に行うことでより白さが持続できるので、オ

フィスホワイトニングの間隔を開けることができます。

4.予算

オフィスホワイトニングは、歯の本数にもよりますが上下12本で1回1万円です。

通常2?3回行うことをおすすめしています。

オフィスホワイトニングの特徴としては、ホームホワイトニングと違い、すぐに効果

が出ることです。明日、明後日にも歯を白くしたい人にはお勧めです。また、自分で毎

日ホワイトニングをするのは面倒な人にも、オフィスホワイトニングはあっています。

5.オフィスホワイトニングに適していない方

オフィスホワイトニングは歯医者で行うため、安心できる方法ですが、その中でも

行ってはいけない方も存在します。望む結果を得られるよう、まずは自分が該当してい

ないか必ずチェックしましょう。

・妊婦さん:妊娠中は体内のホルモンバランスが崩れているため、体調に影響が全くないともいえません。薬剤が直接害となることはありませんが、念には念をいれましょう。

・むし歯がある方:薬剤よってしみたり、悪化させてします懸念があります。

・歯並びが極端に悪い方:マウスピースを装着できない可能性があります。

・歯周病の方:歯茎が腫れたり下がってしまっている場合、優先すべき順番は歯周病治療になります。歯周病を放置して抜歯しなければならなくなってしまうと、元も子もありません。

・幼少期にテトラサイクリン系抗生物質の薬を飲んでいて、歯がグレーになっている方:歯の形成時に色素が沈着してしまっているため、効果を実感できません。

・ホームホワイトニングに比べ薬剤の濃度が濃いため、ホワイトニング中シミや痛みが強い方は出来ないこともあります。

白さが戻りやすい

ホームホワイトニングのように1週間?2週間かけて徐々に白くしていくものとは違

い1回の処置で効果を出すものなのでやはり後戻りが早いです。ホームホワイトニング

の効果が1?2年なのに比べオフィスホワイトニングの効果は3ヶ月くらいです。

費用がかかります

オフィスホワイトニングは1本の歯に対して0円という料金設定の歯科医院がほとん

どで前歯だけ、見えるところだけと言っても12本ほど処置が必要になります。また、

1回の処置で効果を実感できることがほとんどないので最低でも3回ほどの処置が必要

になります。

6.オフィスホワイトニングの白さを持続させる方法

1.初めての方はオフィスホワイトニングを2?3回続けて行う

2.ホームホワイトニングを自宅で行う

3.美白用歯磨き粉を使う。お勧めは「ライオン・ブリリアント・モア」通販等で購入可能

4.3ヶ月でオフィスホワイトニングを行う、2度目からは1回でも効果は出やすい

まとめ

オフィスホワイトニングは早く白くしたい方、より白くしたい方、自宅でやるのが面

倒な方にはとてもいい方法です。ぜひ一度歯が白いことが自分の人生まで明るくできる

ことを一度体験してみてはいかがでしょうか。

※ホワイトニングの度合いは、個人差があります。今回の記事は一つの参考としてご確認下さい。

歯の白さを保つために気をつける食材

着色しやすい食品?

食べてはいけない食品にはランクがあります。「絶対食べてはいけない食品」「食べ

ないほうがいい食品」「気をつけて食べたほうがいい食品」です。

「絶対食べてはいけない食品」

これは単品ではなく着色性食品と着色補助食品の食べあわせによるものです。着色補

助食品はそれ単独では着色しませんが着色性食品と一緒に食べることによって着色を助

長してしまう食品です。具体的には炭酸飲料や柑橘系食品、柑橘系飲料、ほうれん草が

これにあたります。例えば、カレーとソーダ、コーラなどの組み合わせやグレープフ

ルーツとコーヒー、赤ワインの組み合わせなどです。これらを一緒に摂る場合にはまず

着色性食品を食べ終わってから着色補助食品を摂るようにすれば着色を防げます。カ

レーを食べ終わってから飲み物を飲むとか赤ワインを飲み終わってからグレープフルー

ツを食べるといったほうが良いでしょう。ただし、一部の炭酸飲料には多量の着色料を

使用しているものがあります。これらはそれ単独で着色性食品と着色補助食品をかねて

いることになり、要注意です。

炭酸飲料や柑橘系食品ほどではありませんが度数の高いアルコール飲料も歯の表面の

水分を奪い、着色を助長するため着色補助食品といえます。前途のうがい薬の中にも高

濃度のアルコールを含有しているものがあり、うがい薬に含まれる着色料とあわせて単

品で着色と補助の両方の作用がありますので注意してください。実は最近流行している

サプリメントの中にも注意が必要な製品があります。体の疲れをとるといわれる「クエ

ン酸」。

着色しやすい食品?

食べてはいけない食品にはランクがあります。「絶対食べてはいけない食品」「食べ

ないほうがいい食品」「気をつけて食べたほうがいい食品」です。

「絶対食べてはいけない食品」

これは単品ではなく着色性食品と着色補助食品の食べあわせによるものです。着色補

助食品はそれ単独では着色しませんが着色性食品と一緒に食べることによって着色を助

長してしまう食品です。具体的には炭酸飲料や柑橘系食品、柑橘系飲料、ほうれん草が

これにあたります。例えば、カレーとソーダ、コーラなどの組み合わせやグレープフ

ルーツとコーヒー、赤ワインの組み合わせなどです。これらを一緒に摂る場合にはまず

着色性食品を食べ終わってから着色補助食品を摂るようにすれば着色を防げます。カ

レーを食べ終わってから飲み物を飲むとか赤ワインを飲み終わってからグレープフルー

ツを食べるといったほうが良いでしょう。ただし、一部の炭酸飲料には多量の着色料を

使用しているものがあります。これらはそれ単独で着色性食品と着色補助食品をかねて

いることになり、要注意です。

炭酸飲料や柑橘系食品ほどではありませんが度数の高いアルコール飲料も歯の表面の

水分を奪い、着色を助長するため着色補助食品といえます。前途のうがい薬の中にも高

濃度のアルコールを含有しているものがあり、うがい薬に含まれる着色料とあわせて単

品で着色と補助の両方の作用がありますので注意してください。実は最近流行している

サプリメントの中にも注意が必要な製品があります。体の疲れをとるといわれる「クエ

ン酸」。 これはお口の中を酸性にしてしまう着色補助食品に含まれます。クエン酸単体

では色はつきませんがこれを飲んだあとに「食べないほうがいい食品」をとるとすぐに

色がついてしまうのです。クエン酸はお口の中を酸性にしてしまうため歯の表面が一時

的に荒れてしまい、色付きの食品はすべて歯に着色する危険が出てきてしまうのです。

クエン酸が健康食品として流行ってきたのが最近だったのですが、「食べないほうがい

い食品」に加えさせていただきます。皆さんの中でクエン酸を愛用している方がいらっ

しゃいましたらできるだけ粉末のものを食後にお飲みになることをお勧めいたします。

また、ホワイトニング中は食前食後にかかわらず控えていただいたほうがいいと思いま

す。

またほうれん草や青いバナナにはシュウ酸と呼ばれる渋みの成分が含まれているので

すがこれは酸に当たるため歯の表面が荒れてしまうことがあります。ほうれん草を食べ

ると口に中に変な感じが残る人、いませんか?これも着色補助食品に当たりますので着

色性食品とは一緒に食べないほうがいいでしょう。もしどうしてもほうれん草を食べる

場合はなるべくゆでたものの方がベターです。またシュウ酸はキャベツやビールにも含

まれていますので注意してください。

着色しやすい食品?

食べないほうがいい食品とは着色性食品といわれ、歯を黄色くします。ティーカップ

や湯飲み茶碗は使っているうちに真っ白な陶器の底のほうが茶色くなってきます。あれ

は陶器の表面に茶渋がついてくることにより起こるのですが、お茶を飲み終わるまでの

短い時間でも毎日使っていると茶色く着色してきます。これと同じことがお口の中でも

起こっていて、コーヒーや紅茶が好きで毎日飲んでいる人は歯に茶渋がついてきます。

具体的にはコーヒー、紅茶、烏龍茶などのお茶類です。他に注意すべき飲み物としては

赤ワインが挙げられます。赤ワインにはタンニンが含まれておりやはり歯に沈着しま

す。他にもブルーベリーやぶどう糖タンニンが含まれているフルーツも要注意です。料

理ではカレーなどターメリックという香辛料を使用したものも歯に着色します。また、

加工食品の中に「着色料」と表記してあるものは歯にも着色する可能性がありますので

注意が必要です。食べたあとにはなるべく早く歯を磨くか、うがいだけでもすることを

お勧めします。

うがいといえば市販されているうがい薬の中には着色料を使用したかなり濃い色のも

のがありますが、これらも歯に着色する可能性がありますので注意が必要です。着色に

気をつけるならできるだけ無色のものかブルーのうがい薬を使ってください。

「気をつけて食べたほうがいい食品」

これは色がついているものすべてです。日常、単品で食べることは特に問題ありませ

んが、着色補助食品と一緒に食べると薄い色の食品でも歯に着色してしまうことがあり

ます。またホワイトニング直後(約24時間)は歯の表面が乾燥してセンシティブに

なっているため、この「気をつけて食べたほうがいい食品」もとらないほうが良いで

しょう。具体的には白いシャツにこぼして色がつくものはすべてです。絶対食べてはい

けないということはないのですが、白い歯を保つためにも気をつけて食べたほうが良い

でしょう。

「歯を白くする食品」

パパイヤにはパパインという酵素が含まれておりタンパク質を分解する作用がありま

す。これは消化を助けるとともに歯についた汚れも落としてくれるのです。食後のデ

ザートにはパパイヤをお勧めします。また、オーストラリアに自生するピールという木

にも歯を白くする作用があるといわれています。オーストラリアの原住民であるアボリ

ジニーはこのピールとかじって歯を白くしていたといいます。ただこの現代でピールの

木を人前でかじるわけにはいきませんので、今ではこのピールから抽出されたエキスを

使って歯磨きやフロスなどいろいろなオーラルグッズが作られています。ふつうに手に

入る食品では繊維質のもの、例えばごぼうやセロリ、ビーフジャーキー、スルメなどは

前歯でかじることにより歯の表面の汚れを取ってくれます。歯を直接白くするものでは

ありませんが牛乳などの乳製品には歯の表面をコーティングして色をつきにくくする作

用があります。カレーや赤ワインなど色の濃い食品をとる前に飲んでおくと良いでしょ

う。逆に口が渇いているときの赤ワインなどは歯に色がつきやすくなりますので注意が

必要です。

これはお口の中を酸性にしてしまう着色補助食品に含まれます。クエン酸単体

では色はつきませんがこれを飲んだあとに「食べないほうがいい食品」をとるとすぐに

色がついてしまうのです。クエン酸はお口の中を酸性にしてしまうため歯の表面が一時

的に荒れてしまい、色付きの食品はすべて歯に着色する危険が出てきてしまうのです。

クエン酸が健康食品として流行ってきたのが最近だったのですが、「食べないほうがい

い食品」に加えさせていただきます。皆さんの中でクエン酸を愛用している方がいらっ

しゃいましたらできるだけ粉末のものを食後にお飲みになることをお勧めいたします。

また、ホワイトニング中は食前食後にかかわらず控えていただいたほうがいいと思いま

す。

またほうれん草や青いバナナにはシュウ酸と呼ばれる渋みの成分が含まれているので

すがこれは酸に当たるため歯の表面が荒れてしまうことがあります。ほうれん草を食べ

ると口に中に変な感じが残る人、いませんか?これも着色補助食品に当たりますので着

色性食品とは一緒に食べないほうがいいでしょう。もしどうしてもほうれん草を食べる

場合はなるべくゆでたものの方がベターです。またシュウ酸はキャベツやビールにも含

まれていますので注意してください。

着色しやすい食品?

食べないほうがいい食品とは着色性食品といわれ、歯を黄色くします。ティーカップ

や湯飲み茶碗は使っているうちに真っ白な陶器の底のほうが茶色くなってきます。あれ

は陶器の表面に茶渋がついてくることにより起こるのですが、お茶を飲み終わるまでの

短い時間でも毎日使っていると茶色く着色してきます。これと同じことがお口の中でも

起こっていて、コーヒーや紅茶が好きで毎日飲んでいる人は歯に茶渋がついてきます。

具体的にはコーヒー、紅茶、烏龍茶などのお茶類です。他に注意すべき飲み物としては

赤ワインが挙げられます。赤ワインにはタンニンが含まれておりやはり歯に沈着しま

す。他にもブルーベリーやぶどう糖タンニンが含まれているフルーツも要注意です。料

理ではカレーなどターメリックという香辛料を使用したものも歯に着色します。また、

加工食品の中に「着色料」と表記してあるものは歯にも着色する可能性がありますので

注意が必要です。食べたあとにはなるべく早く歯を磨くか、うがいだけでもすることを

お勧めします。

うがいといえば市販されているうがい薬の中には着色料を使用したかなり濃い色のも

のがありますが、これらも歯に着色する可能性がありますので注意が必要です。着色に

気をつけるならできるだけ無色のものかブルーのうがい薬を使ってください。

「気をつけて食べたほうがいい食品」

これは色がついているものすべてです。日常、単品で食べることは特に問題ありませ

んが、着色補助食品と一緒に食べると薄い色の食品でも歯に着色してしまうことがあり

ます。またホワイトニング直後(約24時間)は歯の表面が乾燥してセンシティブに

なっているため、この「気をつけて食べたほうがいい食品」もとらないほうが良いで

しょう。具体的には白いシャツにこぼして色がつくものはすべてです。絶対食べてはい

けないということはないのですが、白い歯を保つためにも気をつけて食べたほうが良い

でしょう。

「歯を白くする食品」

パパイヤにはパパインという酵素が含まれておりタンパク質を分解する作用がありま

す。これは消化を助けるとともに歯についた汚れも落としてくれるのです。食後のデ

ザートにはパパイヤをお勧めします。また、オーストラリアに自生するピールという木

にも歯を白くする作用があるといわれています。オーストラリアの原住民であるアボリ

ジニーはこのピールとかじって歯を白くしていたといいます。ただこの現代でピールの

木を人前でかじるわけにはいきませんので、今ではこのピールから抽出されたエキスを

使って歯磨きやフロスなどいろいろなオーラルグッズが作られています。ふつうに手に

入る食品では繊維質のもの、例えばごぼうやセロリ、ビーフジャーキー、スルメなどは

前歯でかじることにより歯の表面の汚れを取ってくれます。歯を直接白くするものでは

ありませんが牛乳などの乳製品には歯の表面をコーティングして色をつきにくくする作

用があります。カレーや赤ワインなど色の濃い食品をとる前に飲んでおくと良いでしょ

う。逆に口が渇いているときの赤ワインなどは歯に色がつきやすくなりますので注意が

必要です。

歯の詰め物が取れた時の対処法とは?

歯の詰め物が取れた時の対処法とは?

詰め物が取れたらまずは詰め物をなくさないでください。

できるだけ当院では、詰め物が取れた時に、迅速に対応するように心がけています。しかし患者様の都合で、すぐに来院できなかったり、旅先だったり、とても多いのがお正月にお餅を食べたら銀歯が取れたというケース

実に多いんですよ。そんなときは歯医者にすぐに来院できないと思います。

従って歯医者に行くまでの間どのようなことに注意をすればいいのか、「歯の詰め物が取れ

た時の対処法」を全て解説します。

実はうっかり無くしてしまって、再作製になってしまう場合が40%位あります。

詰め物をなくさずに正しく保管さえしていれば再装着のみ、つまり通院1回で終了するケースがほとんどです。しかし保管の仕方が悪く無くしてしまったり、変形させてしまったっりして、再装着できないケースが案外多いので、ぜひ詰め物の管理も意識してください。

〇歯の詰め物が取れた時の注意点

取れた時詰めもには銀歯でしょうか?そもそも詰め物にはいくつか種類があります。プラスチックのものから、小さな銀歯、大きな銀歯、前歯に被せ物(昔で言う差し歯)など、様々です。

すぐに歯医者に連絡をしどうすれば良いか指示を電話で構わないので受けて下さい。

以下に示す内容が日々の診療で、私達が患者様にお願いする内容です。

その1 基本的にはお口の中に戻すのは止めましょう

取れた詰め物は無理にお口の中に戻してしまうと、かえって取れなくなってしまい、歯科医院

で、再装着できなくなってしまったりまた、浮いた状態で噛んでしまうと詰め物が変形したりする場合があります。

また、取れた詰め物を歯に戻すと食事中に間違って飲み込んでしまうこともあります。最も怖いのは寝ている間に飲み込んでしまう事です。食事中に飲み込んでしまった場合、ほとんどケースでは

胃から腸へ運ばれ、おおよそ3日ほどで排出されます。ただ小腸辺りで引っかかってしまう恐れもるのでやはり飲み込まない方が良いでしょう。

最も怖いのは就寝中に飲み込んでしまった場合です。胃ではなく気管支に入ってしまうと

窒息をおこしてしまう恐れがあるので危険です。特に

高齢者の方は気管に入りやすいので注意が必要です。

こうした理由から、取れた詰め物を無理に戻さない方がいいと覚えておいてください。

その2 取れた詰め物をアロンアルファでつけない

案外多いのは取れた時詰め物をアロンアルファで接着してしまう方。当医院の患者様でも年に数回いらっしゃるので

すが、自分で詰め物を接着剤で付けてしまうと、クリニックで再装着できなくなってしまいま

す。接着剤で付けてしまった詰め物を歯医者で取る時に

は、詰め物を削り取らなくてはなりません。つまりもう1度作り直さなければいけなくなってしまいます。小さな銀歯だと最低3回くらいは通院の回数がかかってしまいます。そして銀歯を削り取るとき、麻酔が必要となる事も多く結局嫌な思いをしてしまう事が多いのです。

又、接着剤自体大変体に悪いので、絶対に取れた詰め物を接着剤で付けないようにしてください。

その3 テーブルや机の上に置いておかない。

このようにどこかに置いておくとほとんど無くしてしまいます。特に銀歯ですと大変小さいので

紛失するケースがほとんどです。また来院する際にポケットやお財布に入れておくのも、無くされる方が実に多いんですよ。できれば小さいタッパーやビニール袋(透明)に保管しておくのが

良いでしょう。

取れた詰め物は容器に入れ、診療の時に持っていくのがベストなのです。

〇 詰め物が取れてから歯医者に行くまでに注意しておくこと

その4 詰め物が取れてしまった歯をベロでいじらない

詰め物が取れてしまった歯は案外尖っているものです。舌でいじるど歯冠破折や舌がきれてしまったりすることもあります。銀歯をすぐに歯科医院で装着できれば問題ないのですが、

そのような状況にない時はとにかく舌でいじらない事です。また奥歯の銀歯だと頬の粘膜が

すりむけてしまうこともあるので、取れた側の歯で噛むのは止めましょう。

詰め物が取れた歯はできるだけいたわってあげて下さい。

その5 取れた歯で噛まない

詰め物が取れた歯で極力噛まないようにして下さい。特に硬いものは絶対に噛まないで下さい。

詰め物が取れてしまうと歯は脆くなり、歯にヒビが入ったり、割れることがあります。人間の食事中の咀嚼力は3~4キロです。しかし就寝時の歯ぎしりや食いしばり歯、その方の体重分ぐらいのストレスが歯に加わっています。自分は歯ぎしりしないから関係ないと思わないで下さい。

ある大学の研究ではほとんどの人間は一晩でトータル1時間30分は少なくても歯ぎしりしているというデータがあります。何十キロもの力が1時間30分歯に加わっているとしたらひとたまりもありません。もし歯が根っこの先端まで割れてしまったら、歯を抜いて入れ歯になってしまう方もいらっしゃいます。歯の割れ方によっては取り返しのつかないケースもあるのです。

その6 とくにアイスや冷たい飲み物などを口にするのは注意が必要

熱いコーヒーや冷たいビールなどまたはアイスなど温度差がある飲み物や食べ物は避けましょう。

詰め物が取れた部分は象牙質が露出している場合がほとんどで、痛みを感じやすくなっているのです。

ここで少し歯の構造を解説いたしましょう。歯は最外層にエナメル質、2層目に象牙質、その内側に神経があります。エナメル質は人間の体の中で最も硬く骨より硬いのです。そして温かいものや冷たいものなどの刺激を加えても、知覚を感じません。しかし象牙質には神経につながる細いトンネル(象牙細管)があり、この象牙細管が露出すると痛みを歯

の神経(歯髄)に伝えやすくなります。例えば銀歯が取れてしまったときは、ほとんど象牙質まで歯を削って作製しているので、象牙質は露出し痛みを感じることが多いでしょう。

詰め物が取れた歯の反対側で熱いもの、冷たいものを飲食するようにしましょう。

〇詰め物が取れて歯医者に行く時に知っていただきたいこと

その7 歯医者に行くまで慌てなくても大丈夫すぐにむし歯は進行しない

詰め物が取れても歯医者に行くまで1,2週間程度ならむし歯は進行しません。

もちろん歯医者に行くのは早い方がいいのですが、むし歯は徐々に進む病気です。取れ

てた直後にいきなり穴が開くようなことはありません。ただ数ヶ月前もの期間を放置してしまうと話は別です。おおよそ虫歯は

3ヶ月程度で穴が空き始めます。生えたての歯や神経が無い歯は、むし歯に対する抵抗力が低いため

もっと早くむし歯が急速に進みます。またしかし一年以内に虫歯習慣では虫歯はできませんが

歯が動いてしまい、詰め物や被せ物が歯と合わなくなってしまい、再作製しなければ行けなくなる場合が多々あるため歯科医院の受診は早いほうが良いでしょう。

その8 取れた詰め物を容器に入れて治療の時に持っていく

取れた詰め物は容器に入れて治療の時に歯医者に持ってきていただきたいです。

取れた詰め物が金属の物でむし歯や変形、劣化がなければ調整し消毒してそのまま付けることができます。

もちろん取れてしまった当確する歯が、虫歯になっていないことが条件ですが比較的多くのケースで、取れてしまった銀歯は再び装着することが多いです。しかしその事実を知らず、捨ててしまったり、無くしてしまったりする方が案外多いですね。また歯科医院に受診する際にもう使えないと思い込んで持ってこない方も多いです。その時は予約を1回無駄にしてしまうことが大判のため、何はともあれ取れてしまった詰め物は必ず歯科医院に持って行きましょう。

〇万が一、詰め物を間違って飲み込んでしまった時の対処法

その9 取れた詰め物は飲み込んでも便と一緒に出てくる

取れた詰め物を食事中に飲んでしまってもたいてい2~3日で便と一緒に出てきます。取れた詰め物を食事中に取れて飲み込んでしまった場合繊維質が絡まり2,3日後には便と一緒に出てきます。詰め物の成分自体も体にすぐに悪い影響が出るわけではありません。できるだけ繊維性の食べ物を積極的に取り、腸の中で繊維と絡まると良いのです。しかしまれに腸の中で金属が動かなくなる方もいらっしゃいます。やはり飲み込んでしまったら3日以上待ちレントゲンで排出

されたか確認は必ずいたしましょう。

その10 取れた詰め物を飲み込んだ時に咳き込んだらレントゲンで確認

取れた詰め物を飲み込んだ後、咳きこんだり、喉に異物感が出た場合、気管(誤嚥)に入っている

可能性があります。

その場合は注意が必要です。やはり内科でレントゲン検査が必要です。ほとんどの場合は咳の勢い(咳反

射)で外に排出され食道に入りますが子どもや高齢者で咳反射が弱い方は気管に入りやすくなりま

す。また、成人でも気管にスポッと落ちてしまう場合もあります。

内科ではレントゲン撮影を行い、どこに落ちたか確認の上、ファイバースコープを使って取り除き

ます。喉に異物感を感じたらレントゲンで確認しましょう。

その11 詰め物が取れてから期間が経ってしまったらどうなるか

歯の詰め物が取れて1ヶ月経つと、初期むし歯が始まります。

本来歯の表面はエナメル質(体で1番硬い部分)に守られています。詰め物が取れた歯の表面は

1度治療で削られていて、エナメル質はありません。その代わりに詰め物で補っています。その詰め

物が取れるとエナメル質の下にある象牙質が直接、お口の中に露出しています。露出した柔らかい

象牙質はむし歯が進行しやすくなります。もともとむし歯がなければ大きく進行することはありません

が、初期むし歯が始まっていますので、早期の治療をお勧めします。また前術のように2週間以上

取れてから経過すると、歯が移動してしまい結局再治療の必要性が出てしまいます。やはり

詰め物が取れてしまったら2週間以内の歯科医院の受診をお勧めいたします。

更に3ヶ月経つと歯に穴が空きはじめます。

詰め物が取れて3ヶ月経つとむし歯が大きく進行して、歯に穴が空いてきます。最初は表面が黒ずんできます。これは象牙質が脱灰といって歯の表面が溶けて、徐々に軟らかくなって行きます

お口の中は食べ物を咀嚼していると酸の海たなり歯を溶か

す条件が整い、象牙細管(象牙質から神経まで繋がっている細い管)からむし歯が進行して行きま

す。細菌が神経まで入り痛みが出ると神経の処置が必要です。神経が無くなると再生する力を失い

寿命は15年程度に減少します。詰め物が取れて3ヶ月も経つとむし歯が進行するので、痛みなどの症状が出る前

に治療をしましょう。

更に半年経つと歯の頭が崩壊する。

詰め物が取れてから半年経つと歯の頭が欠けてきます。

むし歯は硬いエナメル質を溶かすには時間がかかります。詰め物が取れた歯は柔らかい象牙質が

最初から露出してます。そして象牙質の虫歯が進むスピードは思ったより速く、歯の崩壊が進むと神経を取らなければいけなくなります。しかし神経を取ってしまった歯はせいぜい15年くらいしか寿命がありません。なぜなら神経を取るという行為は、歯に水分や栄養が行かなくなるため、水を与えない植物のようになってしまいます。

つまりドライフラワーのようにもろくなってしまうと言うわけです。すなわち詰め物が取れたら

絶対に放置しせずなるベく早めに歯科医院で対処してもらいましょう。

まとめ

詰め物が取れたばかりの時は痛みも無く経過することが多いですが、

徐々にむし歯は進行してきます。また歯も本来の場所から少しずつ移動してしまい、咬み合わせも変化してしまいます。詰め物が取れてから期間が経つと治療期間が長くなり、費用も高く

なります。詰め物が取れても痛みがないからとそのままにせず、出来る限り早めに歯医者を受診

して下さい。なるべくなら2週間以内に受診しないと再治療になってしまう場合が多いことを、覚えて置いて下さい。

歯の詰め物が取れた時の対処法とは?

詰め物が取れたらまずは詰め物をなくさないでください。

できるだけ当院では、詰め物が取れた時に、迅速に対応するように心がけています。しかし患者様の都合で、すぐに来院できなかったり、旅先だったり、とても多いのがお正月にお餅を食べたら銀歯が取れたというケース

実に多いんですよ。そんなときは歯医者にすぐに来院できないと思います。

従って歯医者に行くまでの間どのようなことに注意をすればいいのか、「歯の詰め物が取れ

た時の対処法」を全て解説します。

実はうっかり無くしてしまって、再作製になってしまう場合が40%位あります。

詰め物をなくさずに正しく保管さえしていれば再装着のみ、つまり通院1回で終了するケースがほとんどです。しかし保管の仕方が悪く無くしてしまったり、変形させてしまったっりして、再装着できないケースが案外多いので、ぜひ詰め物の管理も意識してください。

〇歯の詰め物が取れた時の注意点

取れた時詰めもには銀歯でしょうか?そもそも詰め物にはいくつか種類があります。プラスチックのものから、小さな銀歯、大きな銀歯、前歯に被せ物(昔で言う差し歯)など、様々です。

すぐに歯医者に連絡をしどうすれば良いか指示を電話で構わないので受けて下さい。

以下に示す内容が日々の診療で、私達が患者様にお願いする内容です。

その1 基本的にはお口の中に戻すのは止めましょう

取れた詰め物は無理にお口の中に戻してしまうと、かえって取れなくなってしまい、歯科医院

で、再装着できなくなってしまったりまた、浮いた状態で噛んでしまうと詰め物が変形したりする場合があります。

また、取れた詰め物を歯に戻すと食事中に間違って飲み込んでしまうこともあります。最も怖いのは寝ている間に飲み込んでしまう事です。食事中に飲み込んでしまった場合、ほとんどケースでは

胃から腸へ運ばれ、おおよそ3日ほどで排出されます。ただ小腸辺りで引っかかってしまう恐れもるのでやはり飲み込まない方が良いでしょう。

最も怖いのは就寝中に飲み込んでしまった場合です。胃ではなく気管支に入ってしまうと

窒息をおこしてしまう恐れがあるので危険です。特に

高齢者の方は気管に入りやすいので注意が必要です。

こうした理由から、取れた詰め物を無理に戻さない方がいいと覚えておいてください。

その2 取れた詰め物をアロンアルファでつけない

案外多いのは取れた時詰め物をアロンアルファで接着してしまう方。当医院の患者様でも年に数回いらっしゃるので

すが、自分で詰め物を接着剤で付けてしまうと、クリニックで再装着できなくなってしまいま

す。接着剤で付けてしまった詰め物を歯医者で取る時に

は、詰め物を削り取らなくてはなりません。つまりもう1度作り直さなければいけなくなってしまいます。小さな銀歯だと最低3回くらいは通院の回数がかかってしまいます。そして銀歯を削り取るとき、麻酔が必要となる事も多く結局嫌な思いをしてしまう事が多いのです。

又、接着剤自体大変体に悪いので、絶対に取れた詰め物を接着剤で付けないようにしてください。

その3 テーブルや机の上に置いておかない。

このようにどこかに置いておくとほとんど無くしてしまいます。特に銀歯ですと大変小さいので

紛失するケースがほとんどです。また来院する際にポケットやお財布に入れておくのも、無くされる方が実に多いんですよ。できれば小さいタッパーやビニール袋(透明)に保管しておくのが

良いでしょう。

取れた詰め物は容器に入れ、診療の時に持っていくのがベストなのです。

〇 詰め物が取れてから歯医者に行くまでに注意しておくこと

その4 詰め物が取れてしまった歯をベロでいじらない

詰め物が取れてしまった歯は案外尖っているものです。舌でいじるど歯冠破折や舌がきれてしまったりすることもあります。銀歯をすぐに歯科医院で装着できれば問題ないのですが、

そのような状況にない時はとにかく舌でいじらない事です。また奥歯の銀歯だと頬の粘膜が

すりむけてしまうこともあるので、取れた側の歯で噛むのは止めましょう。

詰め物が取れた歯はできるだけいたわってあげて下さい。

その5 取れた歯で噛まない

詰め物が取れた歯で極力噛まないようにして下さい。特に硬いものは絶対に噛まないで下さい。

詰め物が取れてしまうと歯は脆くなり、歯にヒビが入ったり、割れることがあります。人間の食事中の咀嚼力は3~4キロです。しかし就寝時の歯ぎしりや食いしばり歯、その方の体重分ぐらいのストレスが歯に加わっています。自分は歯ぎしりしないから関係ないと思わないで下さい。

ある大学の研究ではほとんどの人間は一晩でトータル1時間30分は少なくても歯ぎしりしているというデータがあります。何十キロもの力が1時間30分歯に加わっているとしたらひとたまりもありません。もし歯が根っこの先端まで割れてしまったら、歯を抜いて入れ歯になってしまう方もいらっしゃいます。歯の割れ方によっては取り返しのつかないケースもあるのです。

その6 とくにアイスや冷たい飲み物などを口にするのは注意が必要

熱いコーヒーや冷たいビールなどまたはアイスなど温度差がある飲み物や食べ物は避けましょう。

詰め物が取れた部分は象牙質が露出している場合がほとんどで、痛みを感じやすくなっているのです。

ここで少し歯の構造を解説いたしましょう。歯は最外層にエナメル質、2層目に象牙質、その内側に神経があります。エナメル質は人間の体の中で最も硬く骨より硬いのです。そして温かいものや冷たいものなどの刺激を加えても、知覚を感じません。しかし象牙質には神経につながる細いトンネル(象牙細管)があり、この象牙細管が露出すると痛みを歯

の神経(歯髄)に伝えやすくなります。例えば銀歯が取れてしまったときは、ほとんど象牙質まで歯を削って作製しているので、象牙質は露出し痛みを感じることが多いでしょう。

詰め物が取れた歯の反対側で熱いもの、冷たいものを飲食するようにしましょう。

〇詰め物が取れて歯医者に行く時に知っていただきたいこと

その7 歯医者に行くまで慌てなくても大丈夫すぐにむし歯は進行しない

詰め物が取れても歯医者に行くまで1,2週間程度ならむし歯は進行しません。

もちろん歯医者に行くのは早い方がいいのですが、むし歯は徐々に進む病気です。取れ

てた直後にいきなり穴が開くようなことはありません。ただ数ヶ月前もの期間を放置してしまうと話は別です。おおよそ虫歯は

3ヶ月程度で穴が空き始めます。生えたての歯や神経が無い歯は、むし歯に対する抵抗力が低いため

もっと早くむし歯が急速に進みます。またしかし一年以内に虫歯習慣では虫歯はできませんが

歯が動いてしまい、詰め物や被せ物が歯と合わなくなってしまい、再作製しなければ行けなくなる場合が多々あるため歯科医院の受診は早いほうが良いでしょう。

その8 取れた詰め物を容器に入れて治療の時に持っていく

取れた詰め物は容器に入れて治療の時に歯医者に持ってきていただきたいです。

取れた詰め物が金属の物でむし歯や変形、劣化がなければ調整し消毒してそのまま付けることができます。

もちろん取れてしまった当確する歯が、虫歯になっていないことが条件ですが比較的多くのケースで、取れてしまった銀歯は再び装着することが多いです。しかしその事実を知らず、捨ててしまったり、無くしてしまったりする方が案外多いですね。また歯科医院に受診する際にもう使えないと思い込んで持ってこない方も多いです。その時は予約を1回無駄にしてしまうことが大判のため、何はともあれ取れてしまった詰め物は必ず歯科医院に持って行きましょう。

〇万が一、詰め物を間違って飲み込んでしまった時の対処法

その9 取れた詰め物は飲み込んでも便と一緒に出てくる

取れた詰め物を食事中に飲んでしまってもたいてい2~3日で便と一緒に出てきます。取れた詰め物を食事中に取れて飲み込んでしまった場合繊維質が絡まり2,3日後には便と一緒に出てきます。詰め物の成分自体も体にすぐに悪い影響が出るわけではありません。できるだけ繊維性の食べ物を積極的に取り、腸の中で繊維と絡まると良いのです。しかしまれに腸の中で金属が動かなくなる方もいらっしゃいます。やはり飲み込んでしまったら3日以上待ちレントゲンで排出

されたか確認は必ずいたしましょう。

その10 取れた詰め物を飲み込んだ時に咳き込んだらレントゲンで確認

取れた詰め物を飲み込んだ後、咳きこんだり、喉に異物感が出た場合、気管(誤嚥)に入っている

可能性があります。

その場合は注意が必要です。やはり内科でレントゲン検査が必要です。ほとんどの場合は咳の勢い(咳反

射)で外に排出され食道に入りますが子どもや高齢者で咳反射が弱い方は気管に入りやすくなりま

す。また、成人でも気管にスポッと落ちてしまう場合もあります。

内科ではレントゲン撮影を行い、どこに落ちたか確認の上、ファイバースコープを使って取り除き

ます。喉に異物感を感じたらレントゲンで確認しましょう。

その11 詰め物が取れてから期間が経ってしまったらどうなるか

歯の詰め物が取れて1ヶ月経つと、初期むし歯が始まります。

本来歯の表面はエナメル質(体で1番硬い部分)に守られています。詰め物が取れた歯の表面は

1度治療で削られていて、エナメル質はありません。その代わりに詰め物で補っています。その詰め

物が取れるとエナメル質の下にある象牙質が直接、お口の中に露出しています。露出した柔らかい

象牙質はむし歯が進行しやすくなります。もともとむし歯がなければ大きく進行することはありません

が、初期むし歯が始まっていますので、早期の治療をお勧めします。また前術のように2週間以上

取れてから経過すると、歯が移動してしまい結局再治療の必要性が出てしまいます。やはり

詰め物が取れてしまったら2週間以内の歯科医院の受診をお勧めいたします。

更に3ヶ月経つと歯に穴が空きはじめます。

詰め物が取れて3ヶ月経つとむし歯が大きく進行して、歯に穴が空いてきます。最初は表面が黒ずんできます。これは象牙質が脱灰といって歯の表面が溶けて、徐々に軟らかくなって行きます

お口の中は食べ物を咀嚼していると酸の海たなり歯を溶か

す条件が整い、象牙細管(象牙質から神経まで繋がっている細い管)からむし歯が進行して行きま

す。細菌が神経まで入り痛みが出ると神経の処置が必要です。神経が無くなると再生する力を失い

寿命は15年程度に減少します。詰め物が取れて3ヶ月も経つとむし歯が進行するので、痛みなどの症状が出る前

に治療をしましょう。

更に半年経つと歯の頭が崩壊する。

詰め物が取れてから半年経つと歯の頭が欠けてきます。

むし歯は硬いエナメル質を溶かすには時間がかかります。詰め物が取れた歯は柔らかい象牙質が

最初から露出してます。そして象牙質の虫歯が進むスピードは思ったより速く、歯の崩壊が進むと神経を取らなければいけなくなります。しかし神経を取ってしまった歯はせいぜい15年くらいしか寿命がありません。なぜなら神経を取るという行為は、歯に水分や栄養が行かなくなるため、水を与えない植物のようになってしまいます。

つまりドライフラワーのようにもろくなってしまうと言うわけです。すなわち詰め物が取れたら

絶対に放置しせずなるベく早めに歯科医院で対処してもらいましょう。

まとめ

詰め物が取れたばかりの時は痛みも無く経過することが多いですが、

徐々にむし歯は進行してきます。また歯も本来の場所から少しずつ移動してしまい、咬み合わせも変化してしまいます。詰め物が取れてから期間が経つと治療期間が長くなり、費用も高く

なります。詰め物が取れても痛みがないからとそのままにせず、出来る限り早めに歯医者を受診

して下さい。なるべくなら2週間以内に受診しないと再治療になってしまう場合が多いことを、覚えて置いて下さい。

インプラント

歯科治療を行う際、患者さんへの説明が何より大切だと考えます。

当院で一度インプラント治療を受けた方は、次に他の歯を失った時迷わずインプラントを選択され

ることがほとんどです。しかし初めてインプラント治療を受ける方は、インターネットや雑誌など

で悪い点だけ取り上げたネガティブな情報を見て、インプラント治療は恐いという印象を持つ方も

少なくありません。

当院では、まず模型検査、口腔内写真、レントゲン、CT、歯周病検査、必要に応じて血液検査

などを行い、それらの結果をもとに医療面接を行います。インプラントだけではなく義歯、ブリッ

ジ等の選択肢を示して、それぞれの利点、欠点を説明します。1本インプラントを埋入するオペ時

間は15分ですが、医療面接は3時間程掛ける事もあります。

医療面接ではぜひ、患者さんの方からも治療に期待すること、骨量・骨質・噛み合わせ、服用中

の薬のリスクなどを問いかけてみてください。

医療論理に基づいた医療計画を立案し、メインテナンスの重要性などもしっかりとお伝えしてい

ます。

歯の欠損と補綴の方法

歯の欠損と補綴の方法

むし歯や歯周病などで歯が抜けると、咬み合わせが悪くなったり、十分な咀嚼ができなくなり、発

音も正しくできなくなります。少しの歯でも欠損すると、その両側の歯に負担がかかり、それらの

歯 も失うことになります。これらを防止するため、義歯やブリッジなどで歯を補うことを補綴とい

います。

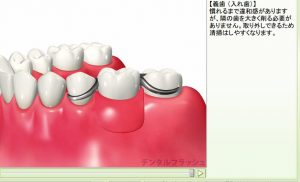

・義歯

1本も歯がない場合に装着する義歯を総義歯、1本でも歯がある場合に装着する義歯を局部義歯と

いいます。義歯の保持は、総義歯では、唾液の粘着力や口腔粘膜との吸着力に頼る粘膜負担です

が、局部義歯では、残りの歯に金属のバネをかけて取り付け、粘膜負担を助けます。

これらの方法は、残りの歯を削らずに機能回復ができますが、常にはずして清掃する必要があり

ます。局部義歯では、クラスプをかける歯に負担がかかりグラグラしてきたり、鉤歯がむし歯にな

ることもあります。

義歯の材料はレジンが中心ですが、強度をもたらせるために厚くせざるをえず、装着感、温度感

覚などに問題のあることがあります。

金属を用いるとこの問題は解決しますが、保険適用外となり費用の問題が出てきます。

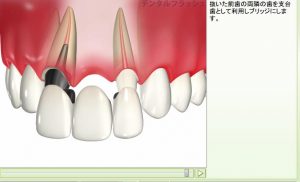

・ブリッジ

歯が数本欠けているときに適応となります。欠損部の両側の歯を橋桁(支台歯)にして、金属に

よる橋(ブリッジ)を装着する方法で、歯のない部分は人工歯によって補います。ブリッジは固定

されるので、装着感は自然ですが、支台歯を削らなくてはなりません。支台歯が健全で、冠を被せ

るために削り取る歯質の量が多い場合には、装着後に支台歯がしみたりすることもあります。しか

し現在では、削る歯質をエナメル質のみに抑え、装着性の材料で取りつけるという画期的な方法も

現われ、歯科治療に大きな変革をもたらしています。

・義歯とブリッジの中間の例

義歯は取りはずせ、ブリッジは取りはずさないことを原則とすると、この双方の欠点を補う中間

の補綴法があります。

アタッチメントは、歯に加わる力をやわらげる緩圧装置の一種で、維持歯(支台歯、鉤歯)に設

置される固定部と、欠損部(義歯となる部分)に設置される可動部からなり、たがいに関節のよう

に連結しています。その結果、欠損部の歯の動きは緩圧された力となって伝わり、さらに義歯より

もはずれにくい利点があります。ただし、この方法は保険適用外で、費用の問題が出てきます。

・歯牙移植

自分の不要な歯を抜き、歯がなくなった場所の骨に移すことを自家歯牙移植といいます。これ

は、移植免疫などを考えることなく行え、生着率も非常に高いのですが、自分の歯で不必要かつ移

植可能な歯のみにかぎられるのが欠点です。

他人の歯を用いれば、使える歯はいくらでも供給されますが、移植免疫の問題が発生し、生着率

も悪くなってきます。

・インプラント

金属が主体であるため、免疫反応の発生は無視でき、さらに材料の供給面では問題ないのです

が、異物が口の中、とくに粘膜上皮をつらぬいているというリスクがあるため、誰でも行えるとい

うわけにはいきません。

現在、日本ではインプラントを標榜している科はありませんが、専門医制度(インプラント学会

認定)はとられており、技術・知識両面に熟練が要求される治療法です。

も失うことになります。これらを防止するため、義歯やブリッジなどで歯を補うことを補綴とい

います。

・義歯

1本も歯がない場合に装着する義歯を総義歯、1本でも歯がある場合に装着する義歯を局部義歯と

いいます。義歯の保持は、総義歯では、唾液の粘着力や口腔粘膜との吸着力に頼る粘膜負担です

が、局部義歯では、残りの歯に金属のバネをかけて取り付け、粘膜負担を助けます。

これらの方法は、残りの歯を削らずに機能回復ができますが、常にはずして清掃する必要があり

ます。局部義歯では、クラスプをかける歯に負担がかかりグラグラしてきたり、鉤歯がむし歯にな

ることもあります。

義歯の材料はレジンが中心ですが、強度をもたらせるために厚くせざるをえず、装着感、温度感

覚などに問題のあることがあります。

金属を用いるとこの問題は解決しますが、保険適用外となり費用の問題が出てきます。

・ブリッジ

歯が数本欠けているときに適応となります。欠損部の両側の歯を橋桁(支台歯)にして、金属に

よる橋(ブリッジ)を装着する方法で、歯のない部分は人工歯によって補います。ブリッジは固定

されるので、装着感は自然ですが、支台歯を削らなくてはなりません。支台歯が健全で、冠を被せ

るために削り取る歯質の量が多い場合には、装着後に支台歯がしみたりすることもあります。しか

し現在では、削る歯質をエナメル質のみに抑え、装着性の材料で取りつけるという画期的な方法も

現われ、歯科治療に大きな変革をもたらしています。

・義歯とブリッジの中間の例

義歯は取りはずせ、ブリッジは取りはずさないことを原則とすると、この双方の欠点を補う中間

の補綴法があります。

アタッチメントは、歯に加わる力をやわらげる緩圧装置の一種で、維持歯(支台歯、鉤歯)に設

置される固定部と、欠損部(義歯となる部分)に設置される可動部からなり、たがいに関節のよう

に連結しています。その結果、欠損部の歯の動きは緩圧された力となって伝わり、さらに義歯より

もはずれにくい利点があります。ただし、この方法は保険適用外で、費用の問題が出てきます。

・歯牙移植

自分の不要な歯を抜き、歯がなくなった場所の骨に移すことを自家歯牙移植といいます。これ

は、移植免疫などを考えることなく行え、生着率も非常に高いのですが、自分の歯で不必要かつ移

植可能な歯のみにかぎられるのが欠点です。

他人の歯を用いれば、使える歯はいくらでも供給されますが、移植免疫の問題が発生し、生着率

も悪くなってきます。

・インプラント

金属が主体であるため、免疫反応の発生は無視でき、さらに材料の供給面では問題ないのです

が、異物が口の中、とくに粘膜上皮をつらぬいているというリスクがあるため、誰でも行えるとい

うわけにはいきません。

現在、日本ではインプラントを標榜している科はありませんが、専門医制度(インプラント学会

認定)はとられており、技術・知識両面に熟練が要求される治療法です。

も失うことになります。これらを防止するため、義歯やブリッジなどで歯を補うことを補綴とい

います。

・義歯

1本も歯がない場合に装着する義歯を総義歯、1本でも歯がある場合に装着する義歯を局部義歯と

いいます。義歯の保持は、総義歯では、唾液の粘着力や口腔粘膜との吸着力に頼る粘膜負担です

が、局部義歯では、残りの歯に金属のバネをかけて取り付け、粘膜負担を助けます。

これらの方法は、残りの歯を削らずに機能回復ができますが、常にはずして清掃する必要があり

ます。局部義歯では、クラスプをかける歯に負担がかかりグラグラしてきたり、鉤歯がむし歯にな

ることもあります。

義歯の材料はレジンが中心ですが、強度をもたらせるために厚くせざるをえず、装着感、温度感

覚などに問題のあることがあります。

金属を用いるとこの問題は解決しますが、保険適用外となり費用の問題が出てきます。

・ブリッジ

歯が数本欠けているときに適応となります。欠損部の両側の歯を橋桁(支台歯)にして、金属に

よる橋(ブリッジ)を装着する方法で、歯のない部分は人工歯によって補います。ブリッジは固定

されるので、装着感は自然ですが、支台歯を削らなくてはなりません。支台歯が健全で、冠を被せ

るために削り取る歯質の量が多い場合には、装着後に支台歯がしみたりすることもあります。しか

し現在では、削る歯質をエナメル質のみに抑え、装着性の材料で取りつけるという画期的な方法も

現われ、歯科治療に大きな変革をもたらしています。

・義歯とブリッジの中間の例

義歯は取りはずせ、ブリッジは取りはずさないことを原則とすると、この双方の欠点を補う中間

の補綴法があります。

アタッチメントは、歯に加わる力をやわらげる緩圧装置の一種で、維持歯(支台歯、鉤歯)に設

置される固定部と、欠損部(義歯となる部分)に設置される可動部からなり、たがいに関節のよう

に連結しています。その結果、欠損部の歯の動きは緩圧された力となって伝わり、さらに義歯より

もはずれにくい利点があります。ただし、この方法は保険適用外で、費用の問題が出てきます。

・歯牙移植

自分の不要な歯を抜き、歯がなくなった場所の骨に移すことを自家歯牙移植といいます。これ

は、移植免疫などを考えることなく行え、生着率も非常に高いのですが、自分の歯で不必要かつ移

植可能な歯のみにかぎられるのが欠点です。

他人の歯を用いれば、使える歯はいくらでも供給されますが、移植免疫の問題が発生し、生着率

も悪くなってきます。

・インプラント

金属が主体であるため、免疫反応の発生は無視でき、さらに材料の供給面では問題ないのです

が、異物が口の中、とくに粘膜上皮をつらぬいているというリスクがあるため、誰でも行えるとい

うわけにはいきません。

現在、日本ではインプラントを標榜している科はありませんが、専門医制度(インプラント学会

認定)はとられており、技術・知識両面に熟練が要求される治療法です。

も失うことになります。これらを防止するため、義歯やブリッジなどで歯を補うことを補綴とい

います。

・義歯

1本も歯がない場合に装着する義歯を総義歯、1本でも歯がある場合に装着する義歯を局部義歯と

いいます。義歯の保持は、総義歯では、唾液の粘着力や口腔粘膜との吸着力に頼る粘膜負担です

が、局部義歯では、残りの歯に金属のバネをかけて取り付け、粘膜負担を助けます。

これらの方法は、残りの歯を削らずに機能回復ができますが、常にはずして清掃する必要があり

ます。局部義歯では、クラスプをかける歯に負担がかかりグラグラしてきたり、鉤歯がむし歯にな

ることもあります。

義歯の材料はレジンが中心ですが、強度をもたらせるために厚くせざるをえず、装着感、温度感

覚などに問題のあることがあります。

金属を用いるとこの問題は解決しますが、保険適用外となり費用の問題が出てきます。

・ブリッジ

歯が数本欠けているときに適応となります。欠損部の両側の歯を橋桁(支台歯)にして、金属に

よる橋(ブリッジ)を装着する方法で、歯のない部分は人工歯によって補います。ブリッジは固定

されるので、装着感は自然ですが、支台歯を削らなくてはなりません。支台歯が健全で、冠を被せ

るために削り取る歯質の量が多い場合には、装着後に支台歯がしみたりすることもあります。しか

し現在では、削る歯質をエナメル質のみに抑え、装着性の材料で取りつけるという画期的な方法も

現われ、歯科治療に大きな変革をもたらしています。

・義歯とブリッジの中間の例

義歯は取りはずせ、ブリッジは取りはずさないことを原則とすると、この双方の欠点を補う中間

の補綴法があります。

アタッチメントは、歯に加わる力をやわらげる緩圧装置の一種で、維持歯(支台歯、鉤歯)に設

置される固定部と、欠損部(義歯となる部分)に設置される可動部からなり、たがいに関節のよう

に連結しています。その結果、欠損部の歯の動きは緩圧された力となって伝わり、さらに義歯より

もはずれにくい利点があります。ただし、この方法は保険適用外で、費用の問題が出てきます。

・歯牙移植

自分の不要な歯を抜き、歯がなくなった場所の骨に移すことを自家歯牙移植といいます。これ

は、移植免疫などを考えることなく行え、生着率も非常に高いのですが、自分の歯で不必要かつ移

植可能な歯のみにかぎられるのが欠点です。

他人の歯を用いれば、使える歯はいくらでも供給されますが、移植免疫の問題が発生し、生着率

も悪くなってきます。

・インプラント

金属が主体であるため、免疫反応の発生は無視でき、さらに材料の供給面では問題ないのです

が、異物が口の中、とくに粘膜上皮をつらぬいているというリスクがあるため、誰でも行えるとい

うわけにはいきません。

現在、日本ではインプラントを標榜している科はありませんが、専門医制度(インプラント学会

認定)はとられており、技術・知識両面に熟練が要求される治療法です。 重度歯周病とは?

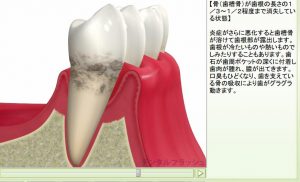

重度の歯周病についてお話しします。歯周病が

重度になるとさらに状況は悪くなります。歯を支えている骨は三分の二以上が溶けて、歯周ポ

ケットは非常に深くなり、歯がグラグラと動きだし物が食べにくくなります。

歯根に大量の歯石が付き、歯肉は下がり歯根が見えてきます。また歯肉は赤く腫れていて、歯と歯

肉の境目からは膿がでてきます。

朝目覚めると口の中がねばねばし、血の味がしてくることもあります。口臭も強くなります。

一見きれいな歯肉かなと思いますが、かぶせ物と歯肉の間の隙間がたくさん空いてきてしまいま

す。

これは歯を支えている骨が溶けていることをあらわしています。歯の表面はしっかり歯磨きされて

いますが、歯と歯の間にはプラークが歯根に付いています。

歯もグラグラしますが、かぶせ物をしてそれらが繋がっていると、歯が動いているかをご自身で自

覚できないときもあります。

レントゲンで見ると、右の歯の骨が歯根の先に向かって溶けているのがわかります。そして、歯を

支えている骨が歯根の先端あたりまで溶けているのがわかります。結果として歯がグラグラして来

て、あたかも歯がだんだんと伸びて来るように歯根から押し出されてきます。ここまで来てしまう

と大抵抜歯となり、部分入れ歯、総入れ歯へと移行していきます。歯周病は自覚症状が出てから

では、間違いなく手遅れになります。早期発見、早期治療は必須でしょう。

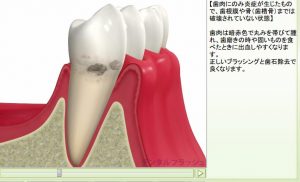

中度歯周病とは?

中度の歯周病とは、

軽度の歯周病の症状に加えてさらに、歯を支えている骨が半分くらい溶けていきます。少し歯が

グラグラするようになり、歯が浮いたような感じがし、だんだんと硬いものが噛みにくくなってき

ます。

歯周ポケットはさらに深くなり、プラークによって歯肉が腫れているのでさらに深く細菌が侵入し

ていきます。そして歯根に歯石が付いてきます。こうなるとポケットの中まで歯ブラシの毛先が届

かないし、歯肉から出血や痛みを感じるのでさらに歯磨きができずより病気が進行していきます。

歯と歯肉の境目からは膿が出てくることもあります。

歯を支えている骨が半分くらい溶けているので歯と歯の間の歯肉が下がり、歯根に付いた歯石

(黒っぽい色)が透けて少し黒く見えます。そして歯根が少し見え、歯が長くなったような気がし

ます。

歯周病の程度は、同じ人でも個々の歯によって違います。また、むし歯の有無、根の中の状況

等によってもその程度や治療法は、大きく異なりますので、個々の歯に関して、正確に病状を把握

して治療ならびに予防を行うことが大切です。このような状況に至ってしまうと、歯をもたせるの

は相当厳しいので、定期的に検診とメンテナンスは必ず受診すべきでしょう。

軽度歯周病とは

軽度歯周病とは・・・

歯と歯の間や歯と歯肉の境目にプラークが付いていると、歯肉のみに炎症症状が出てきます。

まず歯肉の色が赤くなり腫れてきます。歯磨きの時に歯肉から出血してきます。しかし痛みは伴わ

ないので、気付きにくいです。

歯を支えている骨は正常で溶けていません。

歯肉のみに止まらず、歯を支えている骨にまで炎症がある状態です。

歯肉の炎症は歯肉炎と同じで、腫れて赤くなり歯磨きのときに出血してきます。そして骨が若干溶

けてきます。骨が溶けることによって歯と歯肉の境目の溝(歯周ポケット)の深さが深くなってき

ます。

この溝にプラークが入っていき、歯根に歯石(プラークが固まってできた石)が付きます。そうな

ると、歯周ポケットは細菌のすみかになっていきます。しかし痛みを伴わないので気付きにくいで

す。

軽度歯周病の治療

≫治療の概要

軽度の場合は、歯肉の外に見えている部分のプラークコントロールだけで治療が可能になります。

≫TBI(Teeth Brushing Instruction 歯磨き指導)

歯周病は、歯周病原菌が一定以上の量になると引き起こされる病気なので、しっかりとした患者様

による歯磨きは、もっとも重要な治療の一つになります。

病原菌が生きて行くのに必要なすみかと栄養、いわゆるプラークを歯磨きによって取り除いてしま

えば、病原菌も死んでしまいます。また、治療によっていなくなった病原菌も歯磨きを怠ればまた

集まって来て病気を引き起こします。

したがって、ちゃんとした歯磨きをマスターすることは、歯周病の治療、さらには予防にとっても

大切です。

歯肉縁上歯石除去

歯石は、プラークが石灰化し、歯の表面上に付着したものです。非常にざらざらしているので、プ

ラークを常に停滞させてしまいます。患者様ご自身のでは、除去することはできませんので、歯科

衛生士によって除去します。

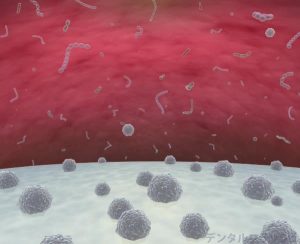

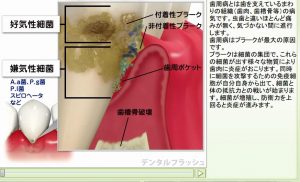

もう1度歯周病(歯槽膿漏)を理解しよう その2

「歯周病」とは、「歯肉炎」と「歯槽膿漏(しそうのうろう)」の総称です。

歯周病は生活習慣病ともいわれています。喫煙、間食が多い、口腔内の清掃不良、ストレスなど悪

い生活習慣や、老化、免疫力低下、糖尿病も歯周病の悪化原因です。喫煙に関しては1日の喫煙本数

が増えると歯周病のリスクも増えます。

歯周病は肺炎、動脈疾患、低体重児出産、感染性心内膜炎を引き起こす可能性があり、歯周病は全

身の健康と深い関わりがある病気とされています。

歯周病を簡単に表現するならば『歯を支えてい

る骨がとける病気』といえます。骨が溶けて歯

が抜け落ちるまでの流れをみてみましょう。

お口の中を歯ブラシでみがいたとしても、取り

除けるバイ菌は60%であり、実に40%は歯にみ

がき残したままです。

歯肉炎

磨き残しのバイ菌が歯のつけ根に停滞し、やがて硬くなると歯石となり、歯ブラシでは取り除けな

くなります。

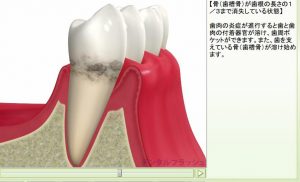

軽度歯周病

長期間にわたり歯石を付着させたままいると、歯石から分泌される毒素によって、歯を支えている

骨が上部から溶けて行きます。

中度歯周病

このような状況では、さほど自覚症状はみられませんが、歯周病の進行度としてはかなり進んでし

まっています。

重度歯周病

ここまでくると「咬むと痛い」「腫れた」「歯がグラグラする」という症状が現れますが、すでに

末期症状であるといえます。

末期

そして、ついには抜け落ちてしまいます。

したがって骨が溶ける現象をどこかで食い止める必要があるのです。一度溶けた骨は二度と復活す

ることなく、薬でも治りません。