歯の詰め物が取れた時の対処法とは?

歯の詰め物が取れた時の対処法とは?

詰め物が取れたらまずは詰め物をなくさないでください。

できるだけ当院では、詰め物が取れた時に、迅速に対応するように心がけています。しかし患者様の都合で、すぐに来院できなかったり、旅先だったり、とても多いのがお正月にお餅を食べたら銀歯が取れたというケース

実に多いんですよ。そんなときは歯医者にすぐに来院できないと思います。

従って歯医者に行くまでの間どのようなことに注意をすればいいのか、「歯の詰め物が取れ

た時の対処法」を全て解説します。

実はうっかり無くしてしまって、再作製になってしまう場合が40%位あります。

詰め物をなくさずに正しく保管さえしていれば再装着のみ、つまり通院1回で終了するケースがほとんどです。しかし保管の仕方が悪く無くしてしまったり、変形させてしまったっりして、再装着できないケースが案外多いので、ぜひ詰め物の管理も意識してください。

〇歯の詰め物が取れた時の注意点

取れた時詰めもには銀歯でしょうか?そもそも詰め物にはいくつか種類があります。プラスチックのものから、小さな銀歯、大きな銀歯、前歯に被せ物(昔で言う差し歯)など、様々です。

すぐに歯医者に連絡をしどうすれば良いか指示を電話で構わないので受けて下さい。

以下に示す内容が日々の診療で、私達が患者様にお願いする内容です。

その1 基本的にはお口の中に戻すのは止めましょう

取れた詰め物は無理にお口の中に戻してしまうと、かえって取れなくなってしまい、歯科医院

で、再装着できなくなってしまったりまた、浮いた状態で噛んでしまうと詰め物が変形したりする場合があります。

また、取れた詰め物を歯に戻すと食事中に間違って飲み込んでしまうこともあります。最も怖いのは寝ている間に飲み込んでしまう事です。食事中に飲み込んでしまった場合、ほとんどケースでは

胃から腸へ運ばれ、おおよそ3日ほどで排出されます。ただ小腸辺りで引っかかってしまう恐れもるのでやはり飲み込まない方が良いでしょう。

最も怖いのは就寝中に飲み込んでしまった場合です。胃ではなく気管支に入ってしまうと

窒息をおこしてしまう恐れがあるので危険です。特に

高齢者の方は気管に入りやすいので注意が必要です。

こうした理由から、取れた詰め物を無理に戻さない方がいいと覚えておいてください。

その2 取れた詰め物をアロンアルファでつけない

案外多いのは取れた時詰め物をアロンアルファで接着してしまう方。当医院の患者様でも年に数回いらっしゃるので

すが、自分で詰め物を接着剤で付けてしまうと、クリニックで再装着できなくなってしまいま

す。接着剤で付けてしまった詰め物を歯医者で取る時に

は、詰め物を削り取らなくてはなりません。つまりもう1度作り直さなければいけなくなってしまいます。小さな銀歯だと最低3回くらいは通院の回数がかかってしまいます。そして銀歯を削り取るとき、麻酔が必要となる事も多く結局嫌な思いをしてしまう事が多いのです。

又、接着剤自体大変体に悪いので、絶対に取れた詰め物を接着剤で付けないようにしてください。

その3 テーブルや机の上に置いておかない。

このようにどこかに置いておくとほとんど無くしてしまいます。特に銀歯ですと大変小さいので

紛失するケースがほとんどです。また来院する際にポケットやお財布に入れておくのも、無くされる方が実に多いんですよ。できれば小さいタッパーやビニール袋(透明)に保管しておくのが

良いでしょう。

取れた詰め物は容器に入れ、診療の時に持っていくのがベストなのです。

〇 詰め物が取れてから歯医者に行くまでに注意しておくこと

その4 詰め物が取れてしまった歯をベロでいじらない

詰め物が取れてしまった歯は案外尖っているものです。舌でいじるど歯冠破折や舌がきれてしまったりすることもあります。銀歯をすぐに歯科医院で装着できれば問題ないのですが、

そのような状況にない時はとにかく舌でいじらない事です。また奥歯の銀歯だと頬の粘膜が

すりむけてしまうこともあるので、取れた側の歯で噛むのは止めましょう。

詰め物が取れた歯はできるだけいたわってあげて下さい。

その5 取れた歯で噛まない

詰め物が取れた歯で極力噛まないようにして下さい。特に硬いものは絶対に噛まないで下さい。

詰め物が取れてしまうと歯は脆くなり、歯にヒビが入ったり、割れることがあります。人間の食事中の咀嚼力は3~4キロです。しかし就寝時の歯ぎしりや食いしばり歯、その方の体重分ぐらいのストレスが歯に加わっています。自分は歯ぎしりしないから関係ないと思わないで下さい。

ある大学の研究ではほとんどの人間は一晩でトータル1時間30分は少なくても歯ぎしりしているというデータがあります。何十キロもの力が1時間30分歯に加わっているとしたらひとたまりもありません。もし歯が根っこの先端まで割れてしまったら、歯を抜いて入れ歯になってしまう方もいらっしゃいます。歯の割れ方によっては取り返しのつかないケースもあるのです。

その6 とくにアイスや冷たい飲み物などを口にするのは注意が必要

熱いコーヒーや冷たいビールなどまたはアイスなど温度差がある飲み物や食べ物は避けましょう。

詰め物が取れた部分は象牙質が露出している場合がほとんどで、痛みを感じやすくなっているのです。

ここで少し歯の構造を解説いたしましょう。歯は最外層にエナメル質、2層目に象牙質、その内側に神経があります。エナメル質は人間の体の中で最も硬く骨より硬いのです。そして温かいものや冷たいものなどの刺激を加えても、知覚を感じません。しかし象牙質には神経につながる細いトンネル(象牙細管)があり、この象牙細管が露出すると痛みを歯

の神経(歯髄)に伝えやすくなります。例えば銀歯が取れてしまったときは、ほとんど象牙質まで歯を削って作製しているので、象牙質は露出し痛みを感じることが多いでしょう。

詰め物が取れた歯の反対側で熱いもの、冷たいものを飲食するようにしましょう。

〇詰め物が取れて歯医者に行く時に知っていただきたいこと

その7 歯医者に行くまで慌てなくても大丈夫すぐにむし歯は進行しない

詰め物が取れても歯医者に行くまで1,2週間程度ならむし歯は進行しません。

もちろん歯医者に行くのは早い方がいいのですが、むし歯は徐々に進む病気です。取れ

てた直後にいきなり穴が開くようなことはありません。ただ数ヶ月前もの期間を放置してしまうと話は別です。おおよそ虫歯は

3ヶ月程度で穴が空き始めます。生えたての歯や神経が無い歯は、むし歯に対する抵抗力が低いため

もっと早くむし歯が急速に進みます。またしかし一年以内に虫歯習慣では虫歯はできませんが

歯が動いてしまい、詰め物や被せ物が歯と合わなくなってしまい、再作製しなければ行けなくなる場合が多々あるため歯科医院の受診は早いほうが良いでしょう。

その8 取れた詰め物を容器に入れて治療の時に持っていく

取れた詰め物は容器に入れて治療の時に歯医者に持ってきていただきたいです。

取れた詰め物が金属の物でむし歯や変形、劣化がなければ調整し消毒してそのまま付けることができます。

もちろん取れてしまった当確する歯が、虫歯になっていないことが条件ですが比較的多くのケースで、取れてしまった銀歯は再び装着することが多いです。しかしその事実を知らず、捨ててしまったり、無くしてしまったりする方が案外多いですね。また歯科医院に受診する際にもう使えないと思い込んで持ってこない方も多いです。その時は予約を1回無駄にしてしまうことが大判のため、何はともあれ取れてしまった詰め物は必ず歯科医院に持って行きましょう。

〇万が一、詰め物を間違って飲み込んでしまった時の対処法

その9 取れた詰め物は飲み込んでも便と一緒に出てくる

取れた詰め物を食事中に飲んでしまってもたいてい2~3日で便と一緒に出てきます。取れた詰め物を食事中に取れて飲み込んでしまった場合繊維質が絡まり2,3日後には便と一緒に出てきます。詰め物の成分自体も体にすぐに悪い影響が出るわけではありません。できるだけ繊維性の食べ物を積極的に取り、腸の中で繊維と絡まると良いのです。しかしまれに腸の中で金属が動かなくなる方もいらっしゃいます。やはり飲み込んでしまったら3日以上待ちレントゲンで排出

されたか確認は必ずいたしましょう。

その10 取れた詰め物を飲み込んだ時に咳き込んだらレントゲンで確認

取れた詰め物を飲み込んだ後、咳きこんだり、喉に異物感が出た場合、気管(誤嚥)に入っている

可能性があります。

その場合は注意が必要です。やはり内科でレントゲン検査が必要です。ほとんどの場合は咳の勢い(咳反

射)で外に排出され食道に入りますが子どもや高齢者で咳反射が弱い方は気管に入りやすくなりま

す。また、成人でも気管にスポッと落ちてしまう場合もあります。

内科ではレントゲン撮影を行い、どこに落ちたか確認の上、ファイバースコープを使って取り除き

ます。喉に異物感を感じたらレントゲンで確認しましょう。

その11 詰め物が取れてから期間が経ってしまったらどうなるか

歯の詰め物が取れて1ヶ月経つと、初期むし歯が始まります。

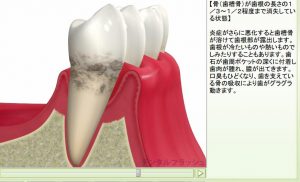

本来歯の表面はエナメル質(体で1番硬い部分)に守られています。詰め物が取れた歯の表面は

1度治療で削られていて、エナメル質はありません。その代わりに詰め物で補っています。その詰め

物が取れるとエナメル質の下にある象牙質が直接、お口の中に露出しています。露出した柔らかい

象牙質はむし歯が進行しやすくなります。もともとむし歯がなければ大きく進行することはありません

が、初期むし歯が始まっていますので、早期の治療をお勧めします。また前術のように2週間以上

取れてから経過すると、歯が移動してしまい結局再治療の必要性が出てしまいます。やはり

詰め物が取れてしまったら2週間以内の歯科医院の受診をお勧めいたします。

更に3ヶ月経つと歯に穴が空きはじめます。

詰め物が取れて3ヶ月経つとむし歯が大きく進行して、歯に穴が空いてきます。最初は表面が黒ずんできます。これは象牙質が脱灰といって歯の表面が溶けて、徐々に軟らかくなって行きます

お口の中は食べ物を咀嚼していると酸の海たなり歯を溶か

す条件が整い、象牙細管(象牙質から神経まで繋がっている細い管)からむし歯が進行して行きま

す。細菌が神経まで入り痛みが出ると神経の処置が必要です。神経が無くなると再生する力を失い

寿命は15年程度に減少します。詰め物が取れて3ヶ月も経つとむし歯が進行するので、痛みなどの症状が出る前

に治療をしましょう。

更に半年経つと歯の頭が崩壊する。

詰め物が取れてから半年経つと歯の頭が欠けてきます。

むし歯は硬いエナメル質を溶かすには時間がかかります。詰め物が取れた歯は柔らかい象牙質が

最初から露出してます。そして象牙質の虫歯が進むスピードは思ったより速く、歯の崩壊が進むと神経を取らなければいけなくなります。しかし神経を取ってしまった歯はせいぜい15年くらいしか寿命がありません。なぜなら神経を取るという行為は、歯に水分や栄養が行かなくなるため、水を与えない植物のようになってしまいます。

つまりドライフラワーのようにもろくなってしまうと言うわけです。すなわち詰め物が取れたら

絶対に放置しせずなるベく早めに歯科医院で対処してもらいましょう。

まとめ

詰め物が取れたばかりの時は痛みも無く経過することが多いですが、

徐々にむし歯は進行してきます。また歯も本来の場所から少しずつ移動してしまい、咬み合わせも変化してしまいます。詰め物が取れてから期間が経つと治療期間が長くなり、費用も高く

なります。詰め物が取れても痛みがないからとそのままにせず、出来る限り早めに歯医者を受診

して下さい。なるべくなら2週間以内に受診しないと再治療になってしまう場合が多いことを、覚えて置いて下さい。

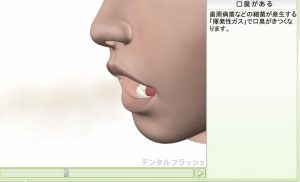

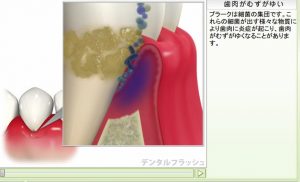

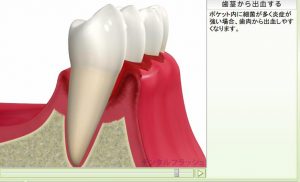

ネバネバする

・歯を磨くと出血する

・歯茎が赤く腫れている

特に歯と歯茎の境目が赤く腫れたように見える、歯ブラシをすると歯茎から血が出るという場合

は、歯肉炎である可能性が高いです。

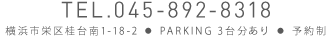

歯肉炎は若者からお年寄りまで幅広い年代で見られ、症状の出る期間は口腔内の細菌の保有バラン

スによってかなり個人差があると言われています。歯肉炎の原因はプラーク(歯垢)での細菌の繁

殖ですので、普段からケアしていくことが最も大切です。

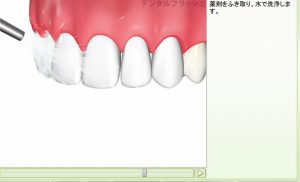

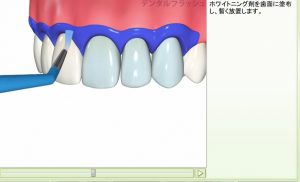

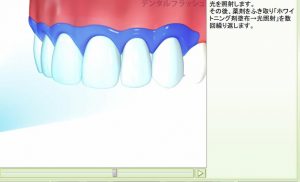

◆おすすめ歯磨き方法(スクラビング法)

普段から行えるケアとして最も簡単に清掃できるのが、「スクラビング法」という歯磨き方法で

す。スクラビング法のポイントは下記です。

・歯と歯茎に歯ブラシの毛を直角に当て小刻みに前後に振動させる

・振動幅は2?3ミリで20回程度振動させる

・歯の裏側で直角であてるのが難しい場合、45度程度でもOK

この際に1番大事なことは、ストロークの大きな歯磨きではなく、あくまでも振動させるように小

刻みで動かすということです。また、歯ブラシの毛の一部が必ず歯茎に触れているようにすること

も大切です。では、歯肉炎対策ができる歯ブラシや歯磨き粉選びについてみていきましょう。

2.歯肉炎?治し方のポイント

2-1.歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

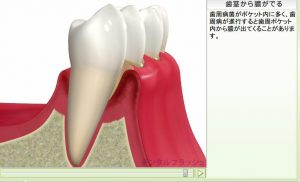

歯肉炎の場合、歯と歯肉の境目や歯周ポケット近くまでできるだけ歯垢を落とす必要があります。

そのため、毛先が歯肉の境目に入っていくように先端が細いものが最適です。しかし、このタイプ

の歯ブラシは先端の細さゆえに歯の表面を磨く力が弱いので、密にブラシが植毛されているものを

選びましょう。

また、デンタルフロス・歯間ブラシなどを使えば、歯と歯の間や溝の部分の歯垢を落とすことがで

き、歯磨きでは落とせない部分のケアできます。歯肉炎用に市販されているデンタルフロスに関し

ては『あなたに合ったおすすめのデンタルフロスの選び方』などが参考になります。

手磨き用の歯ブラシではなく電動歯ブラシを使われている方もいらっしゃると思いますが、どちら

の方が優れているとは一概に言えません。

2-2.歯磨き粉は発泡剤不使用のものを選ぶ

歯磨き粉の多くには、爽快感を得るために強めのミントや発泡剤などを使用しています。こういっ

た歯磨き粉を必要以上に多く使うことで、口の中が清涼感でいっぱいになってしまい、磨きが不完

全でも磨いたつもりになってしまうことがあります。そういったことを防ぐ意味で、発泡剤不使用

の歯磨き粉がおすすめです。価格は600円前後で購入できます。

また、炎症がひどい場合は痛くて歯ブラシを使えないこともあります。そのような場合は指につけ

て直接歯茎をマッサージするように使うタイプもあるので、歯茎の状態に合わせて歯磨き粉を使い

分けましょう。歯磨き粉だけで歯肉炎を治すことはできませんが、ご紹介した歯磨き粉とスクラビ

ング法を組み合わせれば、非常に効果的と考えられます。

3.歯医者さんで治療

歯肉炎は歯周病の初期の状態ですが、ほとんどの場合は近所の歯科医院に行けば保険適用の範囲内

で治療が可能です。歯垢や歯石を除去し、歯磨き指導をしてもらうことで歯肉炎の再発を予防する

こともできます。どこの街にも必ずある近所の歯医者さんなら、むし歯治療を中心に行っていても、

歯肉炎など歯周病の治療をやってもらえます。また、重度の歯肉炎の場合は抗生物質などの薬によ

る治療や手術療法を行っている歯医者さんもあります。

4.まとめ

歯肉炎の治し方のポイントを整理すると下記になります。

・スクラビング法による毎日の歯みがき

・歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

・歯磨き粉はできれば発泡剤を使っていないものを選ぶ

歯肉炎は歯周病の初期段階なので軽く考えてしまいがちですが、症状が進行すると最終的には歯を

失うこともあります。また、歯を失うだけでなく実際に口の中の病気が原因で重篤な病気を引き起

こし、死亡するケースもあります。毎日の丁寧なブラッシングを心がけ、明るく元気な生活を送っ

て下さい。

ネバネバする

・歯を磨くと出血する

・歯茎が赤く腫れている

特に歯と歯茎の境目が赤く腫れたように見える、歯ブラシをすると歯茎から血が出るという場合

は、歯肉炎である可能性が高いです。

歯肉炎は若者からお年寄りまで幅広い年代で見られ、症状の出る期間は口腔内の細菌の保有バラン

スによってかなり個人差があると言われています。歯肉炎の原因はプラーク(歯垢)での細菌の繁

殖ですので、普段からケアしていくことが最も大切です。

◆おすすめ歯磨き方法(スクラビング法)

普段から行えるケアとして最も簡単に清掃できるのが、「スクラビング法」という歯磨き方法で

す。スクラビング法のポイントは下記です。

・歯と歯茎に歯ブラシの毛を直角に当て小刻みに前後に振動させる

・振動幅は2?3ミリで20回程度振動させる

・歯の裏側で直角であてるのが難しい場合、45度程度でもOK

この際に1番大事なことは、ストロークの大きな歯磨きではなく、あくまでも振動させるように小

刻みで動かすということです。また、歯ブラシの毛の一部が必ず歯茎に触れているようにすること

も大切です。では、歯肉炎対策ができる歯ブラシや歯磨き粉選びについてみていきましょう。

2.歯肉炎?治し方のポイント

2-1.歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

歯肉炎の場合、歯と歯肉の境目や歯周ポケット近くまでできるだけ歯垢を落とす必要があります。

そのため、毛先が歯肉の境目に入っていくように先端が細いものが最適です。しかし、このタイプ

の歯ブラシは先端の細さゆえに歯の表面を磨く力が弱いので、密にブラシが植毛されているものを

選びましょう。

また、デンタルフロス・歯間ブラシなどを使えば、歯と歯の間や溝の部分の歯垢を落とすことがで

き、歯磨きでは落とせない部分のケアできます。歯肉炎用に市販されているデンタルフロスに関し

ては『あなたに合ったおすすめのデンタルフロスの選び方』などが参考になります。

手磨き用の歯ブラシではなく電動歯ブラシを使われている方もいらっしゃると思いますが、どちら

の方が優れているとは一概に言えません。

2-2.歯磨き粉は発泡剤不使用のものを選ぶ

歯磨き粉の多くには、爽快感を得るために強めのミントや発泡剤などを使用しています。こういっ

た歯磨き粉を必要以上に多く使うことで、口の中が清涼感でいっぱいになってしまい、磨きが不完

全でも磨いたつもりになってしまうことがあります。そういったことを防ぐ意味で、発泡剤不使用

の歯磨き粉がおすすめです。価格は600円前後で購入できます。

また、炎症がひどい場合は痛くて歯ブラシを使えないこともあります。そのような場合は指につけ

て直接歯茎をマッサージするように使うタイプもあるので、歯茎の状態に合わせて歯磨き粉を使い

分けましょう。歯磨き粉だけで歯肉炎を治すことはできませんが、ご紹介した歯磨き粉とスクラビ

ング法を組み合わせれば、非常に効果的と考えられます。

3.歯医者さんで治療

歯肉炎は歯周病の初期の状態ですが、ほとんどの場合は近所の歯科医院に行けば保険適用の範囲内

で治療が可能です。歯垢や歯石を除去し、歯磨き指導をしてもらうことで歯肉炎の再発を予防する

こともできます。どこの街にも必ずある近所の歯医者さんなら、むし歯治療を中心に行っていても、

歯肉炎など歯周病の治療をやってもらえます。また、重度の歯肉炎の場合は抗生物質などの薬によ

る治療や手術療法を行っている歯医者さんもあります。

4.まとめ

歯肉炎の治し方のポイントを整理すると下記になります。

・スクラビング法による毎日の歯みがき

・歯ブラシは先端の細いものを選ぶ

・歯磨き粉はできれば発泡剤を使っていないものを選ぶ

歯肉炎は歯周病の初期段階なので軽く考えてしまいがちですが、症状が進行すると最終的には歯を

失うこともあります。また、歯を失うだけでなく実際に口の中の病気が原因で重篤な病気を引き起

こし、死亡するケースもあります。毎日の丁寧なブラッシングを心がけ、明るく元気な生活を送っ

て下さい。