・なぜ歯は年齢を重ねるとともに無くなってしまうのか?

年齢とともになぜ歯は少なくなっていくのか、あなたは考えたことありますか?「もういい歳だか

らしょうがない・・・」「みんないつかそうなる」

こんな風に考えていると総入れ歯へのステップを1段ずつ確実に上がってしまいます。

結論から先に申します。加齢とともにお口の中の歯が無くなっていくのは、

いつまでたっても「口

の中のシロアリの駆除」を行わず放置しているから。(ぜひ前回のブログをもう一度読み返して下

さい)壁に穴があいたとして、その原因をつくっているのはシロアリだとしたら、壁の穴だけを修

理してもまた別の場所にシロアリは穴を開けます。つまり原因を取り除いてから壁を修理しないか

らいつまでたっても同じ事の繰り返しで、家はいたるところが補修だらけとなってしまいます。

もうおわかりですよね。家と同様お口の中もこの繰り返しです。今あなたのお口の中の状況は、あ

なたがこの世に生まれてから本日までの日々の積み重ねの結果なのです。

歯科治療とは歯を「治した」のではありません。つまりあなたのお口の中が幼少期に歯の萌出が完

了したあの頃のように、ピカピカの歯の状態に戻したわけではありません。

歯科治療とは

「穴のあいた歯を補修して延命処置した」にすぎないのです。

繰り返し申し上げますが、あくまでも元の状態に戻ったわけではないのです。

一度治療を受けた歯は極端に寿命が縮まります。

削って詰めた歯は6~7年くらいのサイクルで再び虫歯になってしまうことが多いです。

そして神経を取ると経年劣化をおこし

15年後で破折をまねき、抜歯→ブリッジ、入れ歯、

インプラントと2次災害は拡大していきます。

つまり削って詰めた歯はあくまでも平均値ですが、削って詰めてから45年後歯を抜くことになる

のです。(治療した歯の運命は悲劇です参照)神経を取った歯に明るい未来はありません。

もうお気づきですか?そうこのサイクル、シロアリを放置したまま壁の修理を行った場合と

ほとんど同じ現象です。「歯に穴が開いたら歯医者へ行けばいい」「何かあったら歯医者へ行けば

いい」そんな認識では年齢を重ねるとともに歯は無くなります。歯医者へ行く本当の目的は

ただ一つ。

「お口の中のシロアリの駆除・退治」これです。

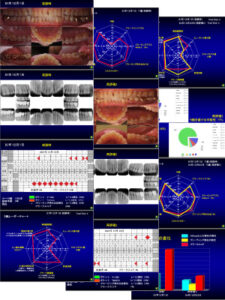

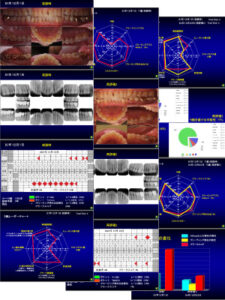

このため当院では

メディカルトリートメントモデル(MTM)を行い、シロアリ退治の方法を

患者さん個別に検査しデータを取り分析していきます。今お口の中で問題をかかえている、いない

関係なしにMTMを必ず一度は受診して下さい。

お口の中のシロアリを駆除し、あなたの未来を明るく照らすためです。

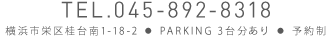

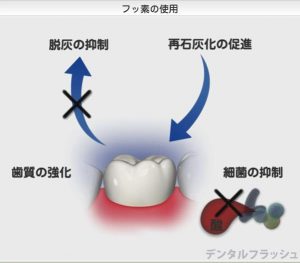

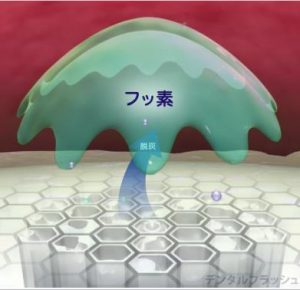

私も仕事柄たくさんの歯磨き粉や歯ブラシを自分で使ってみました。職業病でドラッグストアに行

く度に商品をチェックします。もちろんこのブログを読んでるあなたはそんな事しなくてかまいま

せん。私の仕事ですから。その代わり私が厳選した歯磨き粉や歯ブラシ等ケアグッズを、医院の待

合室に陳列しているので参考になさってください。おおよそ辛くなく味がマイルドでフッ素配合

1450PPMの商品は1000円前後してしまいます。このような商品は泡立ちも控え目で、お水を使う

ことなくお口に残しやすい設計になっています。ただこれくらいの投資で、歯医者で嫌な思い

をしなくてすむものなら決してして高くないと思います。では次回のブログではフッ素配合

1450PPMと書かれた歯磨き粉がなぜおすすめなのかを解説いたします。楽しみにしていてください

。

私も仕事柄たくさんの歯磨き粉や歯ブラシを自分で使ってみました。職業病でドラッグストアに行

く度に商品をチェックします。もちろんこのブログを読んでるあなたはそんな事しなくてかまいま

せん。私の仕事ですから。その代わり私が厳選した歯磨き粉や歯ブラシ等ケアグッズを、医院の待

合室に陳列しているので参考になさってください。おおよそ辛くなく味がマイルドでフッ素配合

1450PPMの商品は1000円前後してしまいます。このような商品は泡立ちも控え目で、お水を使う

ことなくお口に残しやすい設計になっています。ただこれくらいの投資で、歯医者で嫌な思い

をしなくてすむものなら決してして高くないと思います。では次回のブログではフッ素配合

1450PPMと書かれた歯磨き粉がなぜおすすめなのかを解説いたします。楽しみにしていてください

。  私も仕事柄たくさんの歯磨き粉や歯ブラシを自分で使ってみました。職業病でドラッグストアに行

く度に商品をチェックします。もちろんこのブログを読んでるあなたはそんな事しなくてかまいま

せん。私の仕事ですから。その代わり私が厳選した歯磨き粉や歯ブラシ等ケアグッズを、医院の待

合室に陳列しているので参考になさってください。おおよそ辛くなく味がマイルドでフッ素配合

1450PPMの商品は1000円前後してしまいます。このような商品は泡立ちも控え目で、お水を使う

ことなくお口に残しやすい設計になっています。ただこれくらいの投資で、歯医者で嫌な思い

をしなくてすむものなら決してして高くないと思います。では次回のブログではフッ素配合

1450PPMと書かれた歯磨き粉がなぜおすすめなのかを解説いたします。楽しみにしていてください

。

私も仕事柄たくさんの歯磨き粉や歯ブラシを自分で使ってみました。職業病でドラッグストアに行

く度に商品をチェックします。もちろんこのブログを読んでるあなたはそんな事しなくてかまいま

せん。私の仕事ですから。その代わり私が厳選した歯磨き粉や歯ブラシ等ケアグッズを、医院の待

合室に陳列しているので参考になさってください。おおよそ辛くなく味がマイルドでフッ素配合

1450PPMの商品は1000円前後してしまいます。このような商品は泡立ちも控え目で、お水を使う

ことなくお口に残しやすい設計になっています。ただこれくらいの投資で、歯医者で嫌な思い

をしなくてすむものなら決してして高くないと思います。では次回のブログではフッ素配合

1450PPMと書かれた歯磨き粉がなぜおすすめなのかを解説いたします。楽しみにしていてください

。